據了解,美國白宮今年四月份發布了一份《氣候變化行動計劃》作為奧巴馬在任期間另外一項政績來推。該行動計劃的數據背景由谷歌的地理信息Google Earth Engine和微軟的技術共同支持.這樣的高度重視和技術背景加上媒體的炒作,再一次把氣候變化,能源消耗和

碳排放推到風口浪尖來。緊接著亞馬遜森林吸收二氧化碳能力減弱的報道。森林和海洋為二氧化碳吸收兩大

碳匯,亞馬遜對二氧化碳吸收能力減弱可以說是個噩耗。氣候經濟學的科學家和政治家們希望通過普羅大眾對森林和海洋對全球氣候變化重要性的認識,引發新一輪的環保激情。

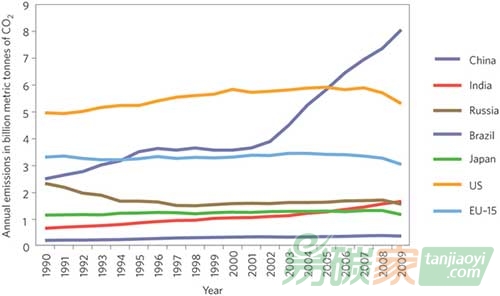

中國總的碳排放量時全球的四分之一。在全球氣候變化背景之下,自然中國建立碳市場交易體系和減少

碳減排是必然的。據易碳家了解到,從國際大背景開看:碳市場的國際政治環境,中美博弈,發展中國家和發達國家之間的推推搡搡顯得非常曖昧,交易、排放標準甚至是測量標準的不同意更是讓這個原本充滿魅力的市場開發更加迷朦。每個國家每個利益團體都有自己的需要,都在推卸責任。但是中國作為一個新興經濟體,負責任的大國自然還是要擔起責任、嘗試利用市場的手段來解決和降低碳排放量的。如果大家關注

碳交易和碳市場,這期間有好幾個交易模式。一種叫做自愿市場,一種是強制市場。強制市場是國家之間通過歷史的碳排放量、經濟發展程度和現排放量等,來互相設定一個標準,互相監督。強制交易通常還是發生在發達國家和發展中國家之間,過去的運行機制和準則依照《京都協議》下的清潔發展機制(

CDM)。但是在2012《京都協議》失效后 ,因為各個國家之間對排放標準的爭議和美國作為大排放國的不參與,就再沒談妥。所以當然就再沒有清潔發展機制的存在。2012年前的哥本哈根會議,之后的qatar和poland的氣候大會上對標準排放量和限制的制定也沒有實質性進展。強制市場不可行,那我們就來自愿市場唄?答案當然是可以的。只是現在有一個林業碳匯市場叫做REDD (+),旨在通過減少毀林開荒和森林破壞,增加森林對二氧化碳的吸收,從而減少二氧化碳的排放。但是這個熱帶發展中國家和發達國家形成的聯盟協議,中國根本就不被包括在內。