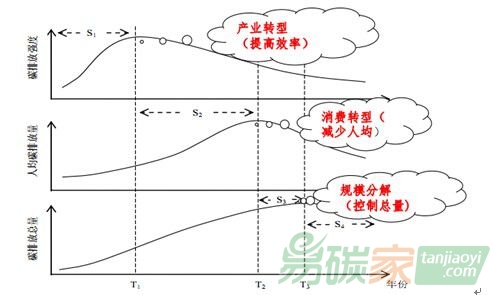

第一個指標,是碳排放強度,指單位GDP的碳強度與產業、技術的效率掛鉤。目前,我國的重化工業強度仍非常高,即每單位工業產值的能源消耗帶來高度的二氧化碳排放。換句話說,重化工業的產能應控制總量,到峰值后,產業結構轉型過來,強度就變輕了。不過,要注意,控制總量才是全世界城市減排的目標。強度往下走,只是一個變量。單位GDP的碳排放強度是初級階段的,盡管強度在降低,但GDP總量在上升,兩個因子一相乘,碳排放總量還在增加。

第二指標,是人均碳排,主要包括吃穿用住行的消耗情況。發達國家的城市大部分碳排用來改善生活,而我國消費性碳排放沒有滿足基本需求,還正在增長,因此,中國城市還需要讓生產性碳排放給消費性碳排放騰出比重。

中國城市的生產性排放與國外城市的消費性排放

第三個指標是碳排總量,與人均碳排放、人口總數掛鉤。現在中國總人口還在增加,如果2030年中國人口還沒有到峰值,那么屆時把人口數與人均碳排放相乘,碳排總量還會增長。因此,到2030年,僅靠技術改進是不夠的,很大程度上需要調節我國GDP的增長速度。這也是為什么新常態把增長控制在6.5-7.2%左右的道理。

按照匯率而不是購買力平價,中國經濟到2020年才能超過美國,但中國的碳排總量早在2007年就超過美國,躍居世界第一。在過去十年,我國GDP大幅增長,產業結構調整嚴重不足,經濟仍是粗放型增長,能耗和二氧化碳是高斜率上升的。