人類社會面臨的碳達峰、碳中和挑戰

人類活動對全球變暖的影響首次確認于 1990 年聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)發表的《第一次評估報告》,其直接推動了《聯合國氣候變化框架公約》(UNFCCC)的締結及 1997 年《京都議定書》的簽訂。

在該議定書中,二氧化碳等溫室氣體排放的

問題被明確提出并論證了

碳排放與氣候變化間的關系,從此碳排放問題作為人類需要面臨的共同問題成為國際政治與經濟發展的焦點問題。IPCC《第五次評估報告》指出,氣候變化已經對人類健康與安全造成了影響,碳排放帶來的社會與經濟損害已經不再是未來的預期而是正在發生。

在此基礎上,各國對減少碳排放達成了不同程度的共識,但是在全球范圍內卻難以形成一個溫室氣體

減排協議。碳排放問題不僅僅是環境保護問題,更涉及經濟發展權問題與國際關系博弈。

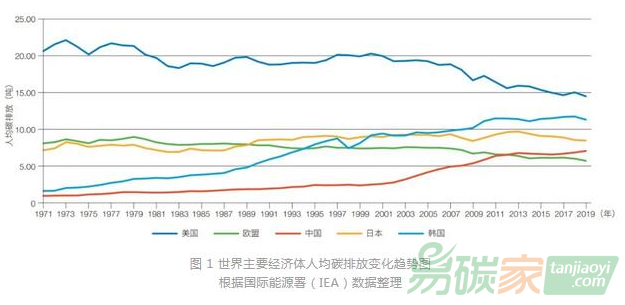

由于經濟發展階段與全球分工的特殊性,我國當前已經成為碳排放大國,人均碳排放已經與歐盟國家接近(圖 1),實現碳排放減排目標成為我國承擔大國責任的重要體現。

為此,2020 年 9 月 22 日,中國國家主席習近平在第七十五屆聯合國大會上宣布,中國二氧化碳排放力爭于 2030 年前達到峰值,努力爭取 2060 年前實現

碳中和。但是我國正處于經濟快速增長時期,碳排放的直接約束將顯著影響我國工業化轉型與經濟建設的進程,處理碳排放與經濟增長間的關系成為我國經濟能夠實現長期穩定增長的關鍵。已有學者研究表明僅僅依靠減少碳排放在基準模式下難以實現 2030 年碳達峰。

在全球疫情的背景下,我國 2020 年國內生產總值(GDP)達到 101.5 萬億元人民幣,依然實現了 2.3% 的增長;其中,第二產業增加值占比達到 37.8%,較 2019 年呈上升趨勢,工業增長在穩定經濟增長中發揮了重要作用。與此同時,國際能源署(IEA)發布《2019 年全球二氧化碳排放情況》顯示我國碳排放有所上升但比較緩和,二氧化碳排放達到約 98 億噸。我國針對經濟發展現狀與國情,先后制定了《“十二五”控制溫室氣體排放工作方案》《“十三五”控制溫室氣體排放工作方案》,將“增加生態系統

碳匯”作為低碳產業體系的重要組成部分,以森林碳匯為主要方向的同時也指出“探索開展海洋等生態系統碳匯試點”。

我國海洋碳匯潛力巨大,在近海的生態系統中,紅樹林、海草、鹽沼等以不到 0.5% 的海床覆蓋面積,構成了海洋沉積物中 50% 甚至更多的碳儲存量。從全球來看,海洋系統與大氣系統的碳交換每年能夠達到 740 億噸;海洋固碳主要通過生物泵、溶解度泵、碳酸鹽泵 3 種渠道實現,其中生物泵是指通過浮游植物等海洋生物將海洋表面的碳通過沉降作用帶入深層海底并分解儲存的過程。我國有 1.8 萬公里大陸海岸線與約 470 萬平方公里領海面積,其中具有豐富的海洋生態資源,因而充分利用海洋碳匯的供給能力可以為我國經濟發展與生產建設提供足夠的生態空間。