觀察者網:近日,《中美應對氣候危機聯合聲明》的發表和美國主辦的領導人氣候峰會,此番舉動的意義是什么?您如何看待各國之間的氣候合作?

鄒驥:這可以從三個角度來理解,首先是氣候

問題本身,其次放在全球的技術保護進程、中美博弈的背景下,最后是從全球地緣政治、逆全球化的大背景看。

先講氣候治理本身。美國作為第一大經濟體,第二大排放國,由于特朗普退出《巴黎氣候協定》,“退群”退了好幾年,某種意義上削弱了全球氣候進程,對全球氣候治理造成了打擊。

現在,拜登政府決定重回《巴黎氣候協定》,這是一個積極因素。他在剛上任三個月的時間,主動召開全球氣候峰會,邀請40個國家的國家元首,這樣主動采取行動,對提高全球氣候治理勢頭、增強信心有很大好處。

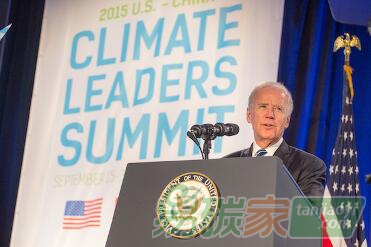

拜登在領導人氣候峰會講話。圖片來源:縱相新聞

2015年,《巴黎氣候協定》是由中美聯手在關鍵推動和領導作用下締結而成的,現在美國重新回來,帶頭作用還是很顯著的。

另外,氣候峰會也有很具體的議程,把40個主要國家經濟體(基本和G20集團成員很接近)重新聚在一起,合作和探討氣候問題。這個過程是一個多邊的過程,從某種意義上對沖了特朗普時期的單邊主義、美國優先

政策,也是美國推動多邊進程所做的努力。

在中美關系的意義上,大家也都有目共睹。中美關系經過特朗普時期破壞性的制裁施壓,可以說到了歷史的低點。拜登上任以后,我們也沒有看到特別顯著的改善信號和行動,特別是安克雷奇會談后,中美關系就更加復雜了。

在這種情況下,大家也在邊觀察邊探索,看看中美在當前的雙邊關系下是否能達成合作。外界都說氣候可能是一個合作點,那么此次克里訪華、習主席答應參加領導人氣候峰會就是檢驗的機會。

氣候問題能夠在多大程度上緩解緊張的中美關系,能夠為穩定中美關系做多大貢獻,現在還有待觀察,推進雙方合作對中美關系肯定是一件好事。當然,氣候合作本身就有很多不確定性,會有共識與分歧,對雙方的政治家、官員、專家都是一種考驗。

現在大家也在討論,是否能把氣候問題與其他雙邊問題分離開,比如與中美的貿易爭端、科技戰、人權、主權、安全問題分開。

氣候變化問題是一個在發展中產生的問題,也需要在發展中得到解決。這必然要涉及到投資、經貿、

市場競爭,比如太陽能光伏的跨國貿易,技術層面的全球共享、轉讓等,在政治、經貿、國家競爭力的層面,最終還是會有聯系。

我的結論是從技術層面上,或許短時間內可以分開,但從戰略層面和更長期的時間看,兩者并不能分開。任何合作都得有基本的合作信任,如果政治信任水平太低,合作也會受到很大的影響和挑戰。

就中美關系而言,我認為可以由淺入深、一步一步地走,先放置爭議,求同存異,慢慢去建立合作的基礎。

第三個意義是從更大層面的國際地緣政治以及國家戰略格局上來說,從這個角度看,氣候變化問題是全球的問題,沒有一個國家可以獨善其身。氣候問題的合作和聯系會以一種嶄新的國際治理模式展開,既有現存的主權分離,又有超越主權的合作,因此全球治理思維和模式都有待進一步的創新。

其中,數據的共享、技術的分享、全球的政策協調,勢必基于現有的主權國家和地緣政治基礎,同時又需要超主權的聯合行動和共享,這種模式在實踐中如何落實和推進,也需要全球共同努力來推進。