中國海洋負排放研發的對策與建議

目前,國際上海洋

碳匯研發最多的是海岸帶藍碳,即紅樹林、海草、鹽沼等類似陸地植被的碳匯形式。然而,我國海岸帶藍碳總量有限,無法形成

碳中和所需的巨大碳匯量,因此必須開發其他負排放途徑。

實施陸海統籌負排放生態工程

陸源營養鹽大量輸入近海,不僅導致近海環境富營養化、引發赤潮等生態災害,而且使得海水中有機碳難以保存。尤其是陸源輸入有機碳(約占陸地凈固碳量的?1/4,約?0.5 Gt)大部分都在河口和近海被轉化成?CO2?釋放到大氣,導致生態系統中生產力最高的這類海區反而成為排放?CO2?的源。如何將其恢復到匯,是一項艱巨的任務,必須陸海統籌。

基于?MCP?理論,針對中國近海富營養化情況,在陸海統籌理念指導下,合理減少農田的氮、磷等無機化肥用量(目前我國農田施肥過量、流失嚴重),從而減少河流營養鹽排放量,緩解近海富營養化。在固碳量保持較高水平的同時減少有機碳的呼吸消耗,提高惰性轉化效率,使得總儲碳量達到最大化。即,謀求生物泵(BP)與MCP總量最大化?。

相應地,建立和完善對近海儲碳的評價體系,尤其是在儲

碳指標中不僅要考慮沉積埋葬的有機碳,而且要納入以往漏掉的?MCP?產物——惰性溶解有機碳(RDOC)。RDOC?不僅增加近海碳匯,而且可隨海流輸出到外海。如果到達深海則可實現長期儲碳——深海?RDOC?年齡達?4000—6000?年。

對自然環境中無機氮與有機碳相關性的統計分析表明,在包括土壤、河流、湖泊、水庫、河口、近海、陸架海和大洋在內的各種環境中兩者之間都呈負相關趨勢。這表明,如果環境中有過的營養鹽,有機碳就難以儲存。在河流、近海及外海的營養鹽添加實驗也證實了這一結論?。

據國家統計局數據,過去?50?年里我國化肥施用量增加了近?30?倍。尤其是改革開放初期,化肥產能大增,化肥施用量從?20?世紀?50?年代初的每年不足百萬噸爆發式地增長到?70?年代末的每年?1?億噸,增長了近?100?倍。此后進入穩定增長期,從?1980?年的?1.2?億噸增長至?2015?年達到創紀錄的?6?億噸,增長了近?8?倍?。由于農業施肥量普遍高于農作物的實際需要,過量的肥料隨雨水沖刷進入河流,最后輸入近海,這是目前我國河口近岸海洋富營養化的主要原因。而富營養化的后果除了眾所周知的“赤潮”之外,近?10?年來我國近海還發生了“綠潮”,其規模達到了驚人的程度(圖?1a),所造成的環境壓力和經濟損失可想而知。一個鮮明的對比是加拿大東北部某森林河口的情景(圖?1b)。

單從水色看,后者水質似乎很差,若按我國化學需氧量(COD)國家標準判斷應屬超?V?類水;然而,這是一個誤區。事實上,這種森林河流水質并不差,營養鹽含量很低,溶解氧充足,鰻魚生活得很好(圖?1c)。看上去似乎有害的顏色實際上是富含有機質的表象,就像人們日常喝的茶水一樣。在環境條件不變的情況下這些有機質可以長期保存、形成碳匯,其濃度超過?1000 μmol/L,儲碳量是我國海區海水有機碳濃度的?10?倍以上。顯然,陸海統籌

減排增匯是一項成本低效益高的海洋負排放途徑。

圖1a

圖1b

圖1c

圖 1 中國和加拿大近海環境條件與水質比較(兩個極端案例)——(a)中國近海富營養化誘發的“綠潮”造成一系列生態環境

問題;(b)加拿大東北部近河口的褐色水貌似污染,其實是儲存了大量有機碳;(c)鰻魚在加拿大東北部富有機質的河口褐色水中正常生活

在新認識、新理論指導下,以大江大河為主線,結合本地實際情況因地制宜采取有效措施,量化生態補償機制,可望一舉多得。通過制定有關的方法、技術、標準、規范,科學量化生態補償機制,踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,促成驅動經濟與社會可持續發展的“國內大循環”新模式。

研發缺氧/酸化海區的負排放技術

海水缺氧、酸化已經成為全球近海普遍存在的嚴重環境問題,直接導致漁業資源退化、生物多樣性下降,生態系統可持續性發展面臨風險。

針對這些問題,我國科學家提出了利用厭氧條件實施負排放的原理和技術方案,通過建立基于微生物碳泵、生物泵和碳酸鹽泵原理的綜合負排放途徑,可望在實現增匯的同時,緩解環境問題。其主要原理是在缺氧、酸化的環境里,通過施加礦物、增加堿度,提高自生碳酸鹽產量,并與有機碳一起埋葬,實現綜合儲碳增量的效果。

這其中的一個關鍵調節機制是堿度,堿度可緩沖海洋碳酸鹽平衡體系在自然或人為擾動下的變化,特別是海洋酸化。增強海洋堿化的方法有多種。例如?1 mol?的橄欖石可螯合?4 mol?的?CO2。微生物厭氧代謝與碳氮硫循環耦聯互饋作用是海洋生態系統中大量碳沉積的重要機制,可望再現地球歷史上曾經出現過的大規模海洋儲碳。

實施海水養殖區綜合負排放工程

我國擁有世界上最大的海水養殖產業,是海洋經濟的重要組成部分。為了減少對自然資源的捕撈壓力,保障人民群眾所需的動植物蛋白和食品,今后還要進一步發展海水養殖業。不僅我國是這樣,隨著全球人口的增長和資源的進一步匱乏,全球對水產品的需求也在不斷增長。我國的成功經驗可以向世界各國推廣。然而,由大規模養殖帶來的生態負荷和環境壓力,特別是養殖區海底有機物污染,以及由此帶來的氮磷營養鹽、無機碳、溶解氧供需錯位,構成生態風險,引發的富營養化、缺氧、酸化問題亟待解決。

IPCC?最近發布的《氣候變化中的海洋與冰凍圈特別報告》中,納入了我國科學家建議的“基于生態系統內部調節理念的人工上升流舉措”,可望應對大規模養殖帶來的生態負荷和環境壓力,解決營養鹽、無機碳、溶解氧供需錯位問題。也就是,通過太陽能等清潔能源驅動的人工上升流可把養殖海區底部富營養鹽的水帶到上層水體,供給養殖海藻光合作用所需營養鹽。與此同時,這個過程把底部高濃度營養鹽緩慢釋放出來,可避免風暴潮等突然擾動引發的赤潮等生態災害。

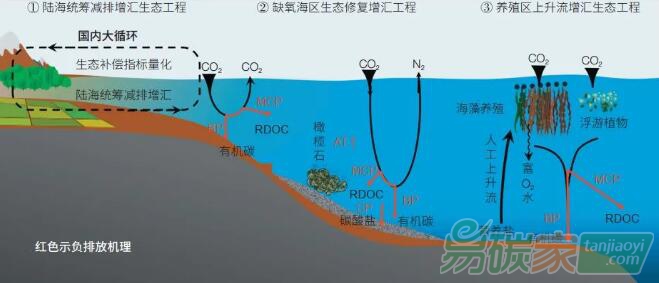

此外,補償性水體混合把表層富含氧氣的水帶到深層,可緩解底部缺氧的問題。在科學評估、統籌海水養殖容量及其對海洋碳匯貢獻的基礎上,研發兼顧環境與經濟的優化養殖增匯模式,可望打造可持續發展的健康養殖模式和海洋負排放綜合工程樣板(圖?2?中的“養殖區上升流增匯生態工程”)。

圖 2 海洋負排放生態工程案例示意圖

AT,堿度;BP,生物泵;MCP,微生物碳泵;CP,碳酸鹽泵;RDOC,惰性溶解有機碳

研制海洋碳匯標準體系

國際上研究最多的海洋碳匯組分是看得見、摸得著的紅樹林等海岸帶藍碳,但由于其總量有限,除了生態系統服務功能之外,難以起到應對氣候變化的作用。真正能影響氣候變化的其他海洋碳匯成分,因為涉及地球系統各圈層之間碳量傳輸,包括大氣層、水圈、生物圈、巖石圈等,需要不同學科之間的整合研究,才能建立起行之有效的監測技術、評估方法和標準體系。

迄今,國際上尚無對海洋碳匯計量的統一規范和標準。制定海洋碳匯標準體系是擺在我們面前的一個重要任務。

中國碳

市場是全球配額成交量第二大的市場,但海洋碳匯標準體系仍是空白。因此,需要組織整合海洋負排放相關的不同學科交叉融合,加快海洋碳中和核算機制與

方法學研究,建立海洋碳指紋、

碳足跡、碳標識相應的方法與技術、計量步驟與操作規范、評價標準,建立健全海洋碳匯交易體系。

引領海洋負排放國際大科學計劃

中國科學家發起的海洋負排放國際大科學計劃(ONCE)得到國際同行積極響應和國際科學組織(ICES-PICES)批準。截至?2019?年,已有?14?個國家的代表科學家簽約實施?ONCE。2020?年已有若干?ONCE?同行獲得所在國/所在地區資助。歐盟已經資助了德國科學家領銜的?716?萬歐元的研究項目。中國應盡快實施?ONCE?大科學計劃、建立和完善應對氣候變化的海洋負排放科學規劃和工程技術體系,通過?ONCE?推出中國領銜制定的海洋碳匯/負排放有關標準體系,為全球治理提供中國方案。