世界各國在為減少溫室氣體排放,制定了一系列與控排有關的國際協議。其中,《京都議定書》催生出以二氧化

碳排放權為標的資產的

政策性的全球

碳市場。

碳市場是指將CO2

排放權作為資產標的進行交易的市場。為降低

減排成本,2005年歐盟啟動歐盟排放權交易機制(EU ETS),成為全球最早、發展最成熟的碳市場。據統計,2018年全球已實施或計劃實施的碳定價計劃已達51個,包括25個排放交易體系和26個碳稅制度。這些碳定價舉措將涵蓋110億噸二氧化碳當量,占全球溫室氣體排放量的20%[1]。全球碳市場主要由配額市場和基于項目的市場兩部分構成(如圖表1)。

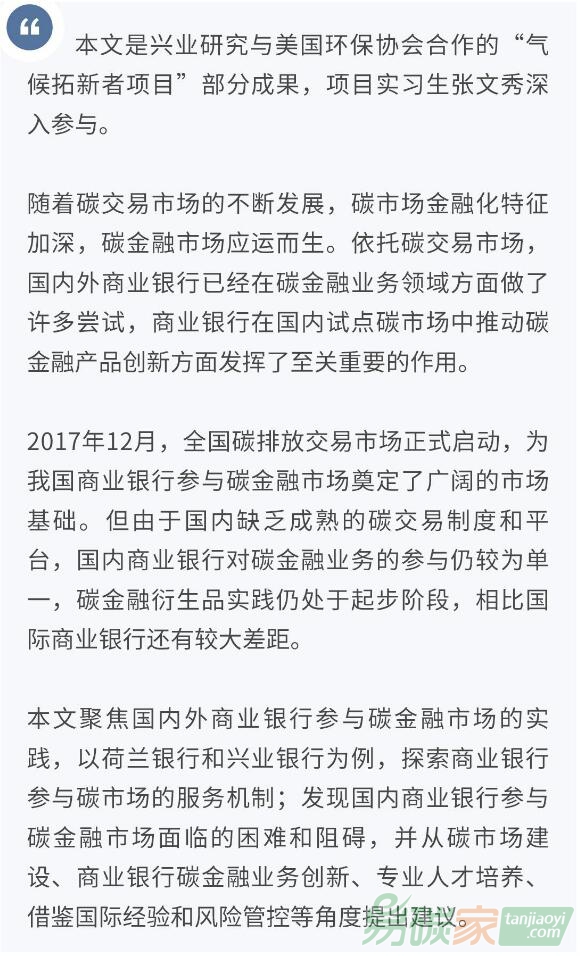

歐盟排放交易體系(EU-ETS)建于2005年,是其他國家和地區進行碳市場建設的主要借鑒對象。目前依然是世界上最大的排放交易體系,占國際

碳交易總量的四分之三以上。EU-ETS在31個國家運行(包括28個歐盟國家,加上冰島、列支敦士登和挪威),限制來自超過11000座高能耗設施(發電廠和工業廠房)以及在上述國家內運營的

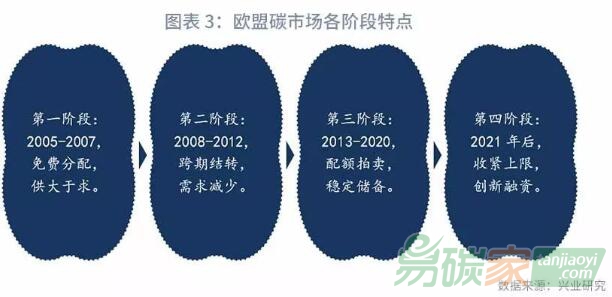

航空公司的溫室氣體排放,覆蓋歐盟約45%的溫室氣體排放[2]。EU-ETS運行期可分為四個階段,圖表2和圖表3展示了EU-ETS的價格走勢以及各個階段的特點。

第一階段(2005年-2007年底),主要通過探索實踐、總結經驗,配額分配以免費分配為主。由于沒有歷史數據和缺乏分配經驗,歐盟免費分配的

碳配額總量遠超過實際排放量,配額供大于求。為了穩定碳市場,歐盟決定對第二階段的年排放權總量進行重新設置,第一階段各業配額盈余全部作廢,導致了EUA期貨價格到2007年底基本跌至0歐元。第二階段(2008年至2012年底)開放了配額的跨期結轉,配額分配總量下降了6.5%。但2008年金融危機的沖擊導致歐盟經濟衰退生產收縮,加上歐洲主權債務危機爆發,歐盟能源消費量驟減,控排企業對EUA的需求自然減少,致使EUA價格再次接連下跌。第三階段(2013年至2020年),歐盟推行EU-ETS改革,采用統一的歐盟范圍內的排放上限,每年對排放上限減少1.74%,逐漸增加配額拍賣比例。2015提出的市場穩定儲備機制(MSR)使得EUA價格逐漸回升。第四階段(2021年至2030年),歐盟委員會在2018年2月對EU-ETS立法框架進行了修改,新

法規定:從2021年起碳配額發放的上限將從逐年減少1.74%增至2.2%,并鞏固市場穩定儲備機制;二是,繼續免費分配配額,以保障具有碳泄漏風險的工業部門的國際競爭力,并將更新行業基準值和生產因子,以提高免費分配的針對性;三是,若干低碳融資機制,如創立現代化基金和創新基金等,助力企業創新,推動市場向低碳經濟轉型。預計這一階段碳市場將步入常態。

中國在地方試點碳市場的基礎上,已于2017年底開始穩步推進全國碳市場的建設。2011年,國家發展與改革委員會批準了

北京、天津、上海、重慶、湖北、廣東、

深圳等“兩省五市”開展碳排放權交易試點工作。七個試點在2013-2014年陸續開始交易。截至2019年5月底,全國碳市場試點配額累計成交3.1億噸二氧化碳,累計成交額約68億元。從圖表4可以看出,七試點碳配額價格波動較大,且價格相對處于低位。行業覆蓋范圍上,碳交易試點省市在我國東部、中部、西部都有分布,各試點碳市場大部分都覆蓋了

電力、

水泥、

鋼鐵、

化工等高排放重點行業。2017年底,國家發展改革委印發了《全國碳排放權交易市場建設方案(發電行業)》,并正式啟動全國碳排放交易市場。全國碳市場納入門檻為年度排放達到2.6萬噸二氧化碳當量(綜合能源消費量約1萬噸標準煤)及以上企業或其他經濟組織。按照規劃,2019-2020年,將有近1700多家電力行業企業被納入碳交易市場,近30億噸碳排放權參與碳交易,或將超過歐盟成為全球最大的碳市場。體量巨大的碳市場蘊藏著廣闊的

碳金融發展空間,為商業銀行參與碳金融市場提供了良好的市場基礎。

二、商業銀行參與碳金融市場的實踐

1、碳金融市場與碳金融產品

碳金融市場在碳交易市場中產生。碳金融市場可以理解為金融化的碳市場,泛指與減少溫室氣體排放有關的各種金融活動和相關金融制度安排,既包括碳配額、

碳減排指標及其金融

衍生品交易,也包括基于碳減排的直接投融資活動及相關金融中介等服務[3][4]。隨著碳交易市場的不斷發展,碳市場金融化特征加深。在碳配額和項目減排量等碳資產現貨的基礎上,碳期貨、碳期權、碳遠期、碳掉期、

碳基金、碳債券等碳金融衍生產品和工具逐漸被開發出來,用以規避碳市場風險和碳資產保值增值,有利于提高碳市場的流動性,為企業融資拓寬了渠道。

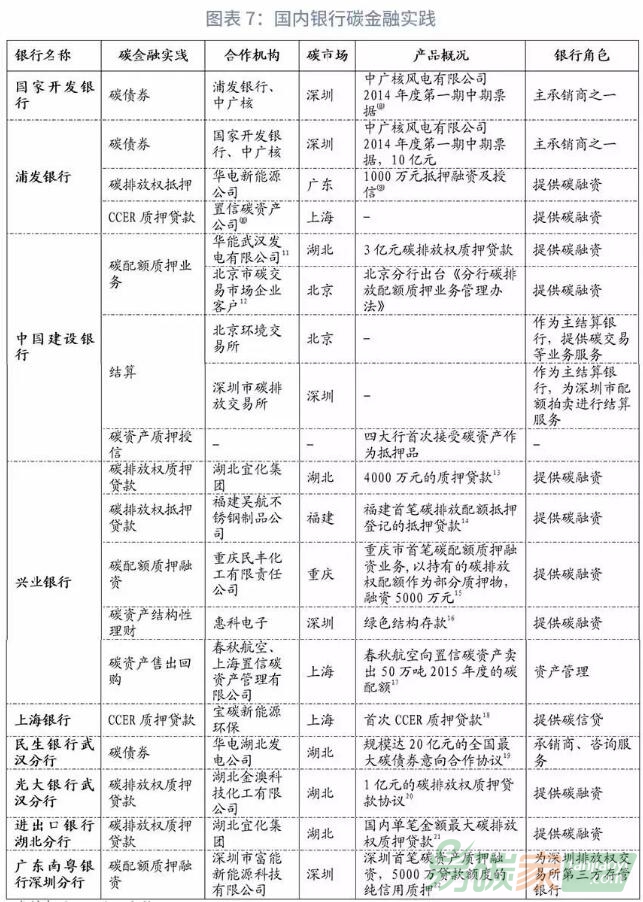

從商業銀行提供的碳金融產品與服務角度分類,碳金融產品與服務可以分為碳金融基礎服務、碳融資服務、

碳資產管理服務(如圖表5)。

2、 國際商業銀行參與碳金融市場的實踐

國際商業銀行越來越重視氣候變化帶來的金融風險,看重排放配額的金融工具屬性。碳期貨是全球碳金融市場發展最為成熟、成交最為活躍的碳金融衍生品。目前,EU ETS碳期貨的交易總量占總成交量的90%以上。圍繞碳減排權,發達國家商業銀行以成熟的傳統金融產品為依托,在銀行碳結算、直接投融資、碳期貨等金融衍生產品、碳咨詢等方面進行了有益的創新試驗。如美國銀行圍繞

碳信用開發了登記、托管、結算和清算業務;荷蘭銀行等一些金融機構從事碳交易中介業務,提供融資擔保、購碳代理、碳交易咨詢;巴克萊資本于2006年10月率先推出了標準化的場外交易核證減排期貨合同(SCERFA);匯豐銀行、瑞士信托銀行和法國興業銀行共同出資1.35億英鎊建立了碳排放交易基金等。

值得學習的是,國際先進商業銀行參與碳金融市場是相對全面的,它們不僅僅局限于碳金融相關產品與服務,而是主張將

節能減碳的理念拓展銀行內外部各個領域,引導全社會減少碳排放。在這方面,荷蘭銀行、巴克萊銀行、日本瑞穗銀行、匯豐銀行都有各自的先進做法。我們以荷蘭銀行為例。

荷蘭銀行(ABN AMRO Bank)定位于發展可持續銀行,一方面,荷蘭銀行努力減少融資業務和銀行自身的碳排放,積極應對氣候變化。

(1)關注氣候變化,通過金融服務減少碳排放。業務上,荷蘭銀行致力于通過推動房地產業可持續發展(為節能建筑項目融資)來減少荷蘭的碳排放,鼓勵其客戶減少CO2排放量。商業客戶如果希望提高建筑的可持續性,則能夠從銀行獲得100%貸款資金。對于零售客戶,荷蘭銀行會提供住宅可持續改造的相關建議,并提供抵押貸款0.2%的利息折扣。荷蘭銀行2030年的使命是,實現其融資的所有住宅和商業建筑及自用房地產都達到能源標簽A.的平均水平,這些房產從2030年開始將每年減少約200萬噸二氧化碳,相當于80萬輛汽車每年產生的碳排放量。

(2)引導客戶進行綠色發展,減少

碳足跡。為了減少現有金融服務的碳足跡,該銀行為客戶提供“節能貸款”,使他們能夠提高運營的能源效率。通過與先進的顧問工程師合作,荷蘭銀行可以提供全面的節能解決方案。根據荷蘭銀行可持續發展風險框架,客戶將接受到有關監測、報告和減少溫室氣體排放以應對氣候變化的行動的篩選[5]。比如,荷蘭銀行為循環經濟模式提供融資,設定了在2020年前并與客戶合作,減少CO2排放100萬噸的目標。

(3)荷蘭銀行主動管理自身碳排放。荷蘭銀行每年根據溫室氣體議定書的報告標準充分披露其溫室氣體排放量[6],致力于全部從

認證的可再生能源中采購電力(2011年水平:85%)。另外,荷蘭銀行在公司汽車租賃計劃中推廣節能汽車。在建筑可持續性上,荷蘭銀行制定了到2023年其使用的所有房產(包括自有和租用的建筑物)都具有能源標簽A.的目標。目前,荷蘭銀行擁有的89%的房產都有能源標簽A.。

另一方面,荷蘭銀行曾把碳市場列為具有戰略利益的領域,在碳金融業務領域要集中在以下三個方面。一是碳交易業務。荷蘭銀行憑借其廣泛的全球性客戶基礎,為碳交易各方牽線搭橋,提供代理服務,獲取中間業務收入,隨著代理交易業務的增長和交易經驗的積累,荷蘭銀行在代理業務外又做起了自營業務,利潤額大幅提高。二是環保概念理財產品。通過對各類上市公司股價表現的研究,荷蘭銀行發現開展環保業務的上市公司股價表現遠好于股市綜合指數,于是選擇這些公司為樣本股,設計了氣候變化指數和水資源指數,并推出收益與上述指數掛鉤的氣候和水資源環保理財產品。這兩個產品推出后深受歡迎,僅通過歐洲一家大型超市就賣了3000萬瑞士法郎[7]。三是成立能源轉型基金。荷蘭銀行于2018年成立的能源轉型基金為積極從事能源轉型業務的公司提供了吸引風險資本的機會。基金定位于是可持續能源、能源效率/碳減排、智能基礎設施和環保移動出行等領域的公司和項目,并將對每筆交易進行1000萬至2500萬歐元的股權資本投資。

此外,包括荷蘭銀行在內的荷蘭13家銀行業金融機構,組成了NVB聯盟,督促政府應對氣候變化。NVB在《Climate Statement Dutch BankingAssociation(NVB)》聲明中強調,這些機構在融資和投資決策中考慮可持續性、氣候影響和環境破壞,鼓勵荷蘭政府實施具有約束力的、有效的歐洲氣候目標,鼓勵荷蘭政府將氣候變化視為歐盟主席國期間的首要任務,并努力創造有效的二氧化碳價格(碳價格應該足夠高,以引導可再生能源投資和能效投資,以實現氣候變化長期目標),鼓勵荷蘭政府為公司和機構提供激勵措施,使其能夠公布二氧化碳排放量,以便銀行在其投融資決策時更好地將氣候影響納入其中。

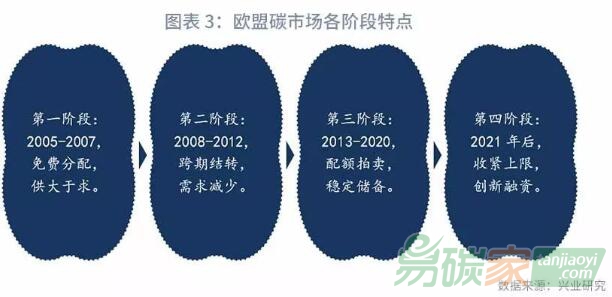

3、國內商業銀行參與碳金融市場的實踐

國內試點碳市場以現貨交易為主,碳金融衍生品開發較少,還未形成真正的碳金融市場。但是隨著國內碳交易市場的發展,商業銀行便以碳減排指標、碳配額為標的相繼開展了一系列的碳金融產品和服務的探索。不過,大多的碳金融創新還都處于示范性質,即處于“PPT產品”階段,形成規模化交易的尚不多,也并未形成標準化的交易體系。這些碳金融產品主要有碳債券、配額質押貸款、

ccer質押貸款、碳配額托管、碳資產管理、綠色結構性存款等。我們將國內銀行主要開展的碳金融實踐匯總成圖表7。

從上表可以看出,國內商業銀行參與碳金融市場主要集中在碳金融相關產品與服務上。經過多年的發展,興業銀行在國內碳金融業務領域的探索和實踐相對突出、全面,因此我們以興業銀行為例。

(1)碳金融基礎服務

碳金融基礎服務指支持碳金融市場運轉的基礎服務。興業銀行積極搭建碳金融業務的合作平臺,投身于市場建設。如興業銀行與北京、上海、天津、重慶、廣東、湖北、深圳等7個碳交易試點地區簽訂戰略合作協議,實現了與國家碳排放交易試點合作的全覆蓋,提供碳交易制度設計咨詢、交易系統開發、碳交易資金清算存管、碳資產質押授信、

節能減排融資、自愿減排交易咨詢代理等一攬子金融服務。經過多年的發展,興業銀行在國內碳金融業務領域已經具有一定優勢。

興業銀行-深圳排放權交易所實現異地開戶。2014年11月,興業銀行正式上線全國首個基于銀行系統的碳交易代理開戶系統,成為深圳排放權交易所首家也是目前唯一一家利用銀行網上平臺進行碳交易代理開戶的商業銀行,參與碳交易市場的國內機構和個人可通過該行個人網銀直接開通深圳排放權交易所賬戶[23]。

(2)碳融資服務

國內商業銀行參與碳金融市場進行較多嘗試的是提供碳資產抵押或質押融資。企業將自身碳資產或未來碳資產收益作為抵押或者質押,商業銀行根據相關流程為其提供貸款,從而盤活企業碳資產,促進資金融通。

碳資產質押融資案例。2014年9月9日,全國首單國內碳資產質押貸款項目在湖北簽約。湖北宜化集團以自有的213萬噸碳排放配額為質押,獲得興業銀行武漢分行4000萬元貸款。興業銀行通過對碳排放權進行價值評估,為湖北宜化集團發放貸款,幫助企業進行資金融通,盤活了碳資產。

(3)碳資產管理服務

碳資產管理服務指商業銀行作為

第三方機構,可以為客戶提供碳信托、碳托管、碳拆借、碳理財、碳咨詢等碳資產管理服務,是未來可以進行拓展的業務方向。

興業銀行碳資產結構性理財。通過為企業提供資金和配額組合運營管理,為企業提供可選擇的結構性收益組成的金融理財產品,該產品仍然以銀行結構性存款作為基礎產品,對企業到期的收益部分進行重新劃分,將一部分利息收入轉化為配額收益,并支付至控排企業配額賬戶。

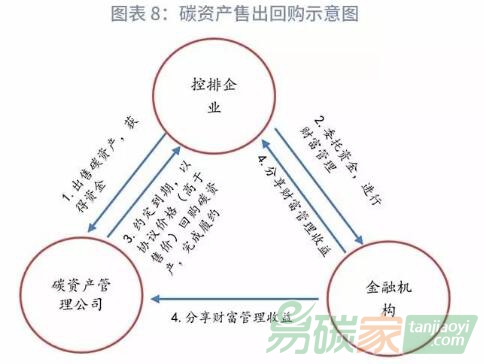

興業銀行碳資產售出回購業務。碳排放配額回購,是指配額持有人(正回購方)將配額出售給購買方(逆回購方),同時雙方約定在一定期限后,由正回購方再以約定價格從逆回購方回購等量配額的業務(如圖表7)。這種模式既能幫助控排企業獲得短期資金融通,盤活碳資產,又能滿足逆回購方獲取配額參與碳交易的需求,增加交易雙方獲利機會,吸引更多資源參與碳交易,提升碳市場的流動性。

2016年3月,興業上海分行、春秋航空和上海置信碳資產管理有限公司,在上海環境能源交易所正式簽署《碳配額資產賣出回購合同》完成50萬噸2015年度碳配額交易過戶登記。春秋航空向置信碳資產賣出碳配額,并將配額轉讓資金委托興業銀行上海分行管理。約定3個月期限結束后,春秋航空再回購同樣數量的碳配額,并與置信碳資產分享興業銀行對該筆資金進行財富管理所獲得的年4%的收益。

對比國際先進商業銀行參與碳金融市場的實踐,國內商業銀行參與碳金融市場相對局限于碳金融產品與服務上,并未將節能減碳的理念實施到銀行主要業務中,對于應對氣候變化的主動性不強。

三、對商業銀行推動碳金融市場發展的建議

盡管國內商業銀行已經在碳金融業務領域方面做了許多嘗試,但由于國內缺乏成熟的碳交易制度和平臺、相關部門政策不完善,國內商業銀行對碳金融業務的參與仍較為單一。商業銀行在推動碳金融發展方面存在著

問題與挑戰。

1、國內商業銀行推動碳金融發展存在的問題與挑戰

第一,碳交易市場規模和成熟度有限,碳市場關鍵要素不完善,商業銀行參與碳市場基礎不足。開展碳金融業務,基礎是碳市場。目前國內碳市場發展不完善,商業銀行不敢貿然參與。從規模上講,試點碳市場的發展規模僅局限于當地省市,難以為碳金融市場提供良好的基礎支持;而全國統一碳市場正在籌備過程中,尚未開展交易。從制度上講,初始配額分配是碳市場重要環節,配額分配方式決定了配額的稀缺性,從而決定了碳的價值和碳價高低。基準法和歷史強度下降法各有優劣,試點碳市場的配額分配方法也各有不同。例如,針對電力行業的配額核算,中國7個試點碳市場除了北京碳市場采用歷史排放強度法進行核算以外,其他試點碳市場普遍采用基準線法。但從試點運行狀況來看,2018年前各試點普遍存在配額供給過多、碳價格低迷的狀況。目前生態環境部已發布《2019年發電行業重點排放單位(含自備電廠、熱電聯產)二氧化碳排放配額分配實施方案(試算版)》,該方案配額分配采用“基準線法+預分配”的總體思路,這種碳配額分配方法是否有效還需實踐檢驗。全國碳市場運行初期,商業銀行或持觀望態度,有限參與。

第二,相關管理部門對碳金融市場的認知理念有待提升,商業銀行參與熱情不足。一是金融監管機構對于碳市場認知有待提升,也缺乏專業人才儲備對商業銀行碳金融業務進行審批和監管。二是管理部門應重視碳期貨規避風險、套期保值和價格發現的作用。碳市場管理部門主張在碳現貨市場基礎成熟后再推出碳期貨,因此國內碳市場仍以現貨交易為主,并未開展碳期貨交易。而EU ETS的成功實踐則是在市場啟動伊始便將碳期貨與碳現貨協同發展,且碳期貨的交易總量占總成交量的90%以上。三是碳金融政策激勵措施不足。碳金融的發展需要財稅、環保等各項配套政策的大力扶持。然而目前相關管理機構還沒有出臺系統性的引導政策,導致商業銀行參與碳金融的外部激勵動力不足[24],國內商業銀行參與熱情有限。

第三,商業銀行碳金融業務相關儲備人才不足,對碳減排理念重視不夠。一方面,碳金融業務會涉及到高污染、高能耗和資源型行業,在開展碳金融業務時環保風險和項目審查的難度大。商業銀行在碳金融運作模式、風險控制、項目審批、環境和社會風險評估等方面缺乏人才儲備,使得碳金融的商業化運作能力方面缺乏基礎和動力[25]。與國際商業銀行相比,國內商業銀行參與碳金融市場相對局限在碳金融業務,并未將碳減排理念融到商業銀行其他業務中,也較少重視自身碳減排的管理。

第四,碳金融市場面臨諸多風險,商業銀行對碳金融業務風險管控存在難度。碳減排項目資金與回報往往存在期限錯配,商業銀行信貸資金及時收回面臨較大的不確定性。碳市場政策的延續性問題等使商業銀行面臨較大的政策預期不確定性風險。并且,試點碳市場流動性不足,碳價格波動劇烈且碳價處于低位,增加了碳資產抵押/質押業務的流動性風險。因此,出于風險控制考慮,多數商業銀行對發展碳金融交易業務缺乏動力,不敢貿然介入其中。

2、對商業銀行推動碳金融市場發展的建議

(1)碳市場建設者應推進碳市場建設,健全碳金融法律法規,完善配額分配方式,穩定市場預期。首先,推進碳金融市場相關立法建設,規范碳金融產品發展,并保持政策的延續性。第二,應設立明確的碳排放配額總量控制目標及相應的動態調控機制,在《2019年發電行業重點排放單位(含自備電廠、熱電聯產)二氧化碳排放配額分配實施方案(試算版)》的基礎上,推動科學合理的《全國碳排放權交易配額總量設定與分配方案》盡早出臺,并根據市場運

行情況適時動態調整配額分配方案。第三,以發電行業為切入口,逐步擴大行業覆蓋范圍,并盡快將CCER等抵消機制納入全國碳排放權交易體系中,以為商業銀行開展碳金融業務提供廣泛的行業基礎。

(2)相關管理部門應提升對碳金融市場的認知理念,多方協作推動商業銀行參與碳市場。一是相關監管機構可加強相關人員人才隊伍建設,提高對商業銀行碳金融業務的審批和監管能力。二是在全國碳市場建設初期,循序漸進開展碳期貨交易。爭取盡快建成廣州期貨交易所,在碳期貨的基礎上進行碳金融衍生品創新并規模化,為商業銀行進行碳金融創新提供合適的外部環境。這就需要生態環境部與“一行兩會”等金融監管機構進行合作溝通,多方協作劃定各自監管職責,協同監管,使商業銀行參與碳金融規范化、低風險化。三是金融監管部門應制定激勵政策,鼓勵商業銀行參與碳市場。如與財政部門、中央銀行、銀保監會等多部門協作制定碳金融市場發展指引,如對商業銀行開展的碳金融業務進行稅收減免等。

(3)加強碳金融專業人才隊伍的建設,借鑒國際經驗多角度推廣碳減排理念。現階段可以通過三種途徑來嘗試解決。一是借助外力,多方合作。銀行機構可加強與行業專家或第三方機構的合作,聘請顧問、借助外力完成開展碳金融業務所需要的戰略規劃、業務管理、產品創新、能力建設、環境評估等工作,不斷提高碳金融業務發展能力。二是人才引進、儲備與培訓。商業銀行在現有金融、法律、會計、經濟等專業背景人士的基礎上,引入環境、能效、化工、能源等專業背景人才加入碳金融團隊。同時加大對銀行從業人員碳金融業務知識的培訓,提升員工開展碳金融業務的專業水平。第三,國內商業銀行可以向國際先進的商業銀行借鑒經驗,將碳減排理念融入到銀行業務中去,并采取有效措施管理自身碳排放。

(4)完善內部管理規章制度,健全風險管控機制,提高對碳金融風險的管控能力。一是時機成熟時,商業銀行可成立專門的碳金融牽頭部門,組建碳金融資產評估團隊,對重大碳金融項目進行審批、授信、風險監測與管理。二是借鑒國際經驗,以赤道原則為依據,建立全面的環境與社會風險管理體系和長效跟蹤機制,加強對企業環境風險狀況的動態監控。在碳信貸投向、業務準入、客戶選擇、貸款三查((調查、審查、審批)、貸款發放、貸后管理等信貸業務各環節,實現全流程的風險防控。比如對自愿減排項目融資時,商業銀行應選擇那些經濟效益好、外部擔保強的項目,在提供貸款的過程中,可通過銀團貸款、分期投入等方式降低貸款的信用風險,從而逐漸降低部分碳金融業務面臨的風險程度。

注:

[1]World Bank;Ecofys. 2018. State and Trends of Carbon Pricing 2018. Washington,DC: World Bank. ? World Bank.https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29687 License: CC BY 3.0 IGO.

[2]https://www.emissions-euets.com/carbon-market-glossary/872-european-union-emissions-trading-system-eu-ets

[3]馬駿.國際綠色金融發展與案例研究.北京:中國金融出版社,2017.

[4]王穎,張昕,劉海燕,張敏思,田巍.碳金融風險的識別和管理[J].西南金融,2019(02):41-48.

[5]https://www.abnamro.com/en/about-abnamro/in-society/sustainability/our-focal-points/climate-change/index.html

[6]https://www.abnamro.com/en/images/010_About_ABN_AMRO/030_In_society/010_Sustainability/Links_en_documenten/Documenten/Beleid_-_Climate_Change_Statement_2014_EN.pdf

[7]秦穎,王凱.2019.中國碳交易制度設計與碳金融創新研究.經濟科學出版社.

[8]http://www.cgbchina.com.cn/bondscontent.gsp?kind=bond!getBondBulletinDetail.action?bulletin_id=&bondNewId=1142098

[9]http://www.cgbchina.com.cn/bondscontent.gsp?kind=bond!getBondBulletinDetail.action?bulletin_id=&bondNewId=1142098

[10]http://dl.sina.com.cn/news/finance/2015-05-29/detail-iawzuney6377617.shtml

[11]http://www.hbets.cn/index.php/index-show-tid-28.html

[12]http://www.ccb.com/cn/ccbtoday/media/20161206_1481010814.html

[13]http://finance.sina.com.cn/china/20140910/120520253943.shtml

[14]http://m.people.cn/n4/2017/0328/c1142-8648089.html

[15]http://cq.sina.com.cn/news/economy/2017-04-05/detail-ifycwyns4827575.shtml

[16]https://www.yicai.com/news/4045854.html

[17]http://www.tanpaifang.com/tanzhibiao/201603/2551646.html

[18]https://www.chinabond.com.cn/Info/19650749

[19]http://www.hbets.cn/index.php/index-view-aid-766.html

[20]http://www.hbets.cn/index.php/index-show-tid-28.html

[21]http://news.eastday.com/eastday/13news/auto/news/finance/u7ai4520983_k4.html

[22]http://www.cspplaza.com/article-11030-1.html

[23]https://www.cib.com.cn/cn/aboutCIB/about/news/2015/20150205_1.html

[24]http://www.sfmzp.com/article-1075-1.html

[25]廖茂林,霍冉冉.我國商業銀行碳金融業務的短板與對策[J].銀行家,2019(07):86-87.