2019年在充實與忙碌中度過,在生態環境部的領導下,全國碳市場建設有了飛躍性的進展和長足的進步。總結過往才能走得更遠,讓我們一同回顧2019,展望2020。

1、2019年1月17日,生態環境部發布《關于做好2018年度

碳排放報告與核查及排放監測計劃制定工作的通知(環辦氣候函〔2019〕71號)》。

要求各省級主管部門組織企業和

第三方核查機構完成溫室氣體排放核算與報告及制定監測計劃、第三方核查、復核與報送等相關工作。

標志著全國碳市場2019年度的工作正式啟動,是各省、自治區開展工作的信號。

2、2019年3月22日,國家碳市場幫助平臺發布“單位熱值含碳上限值、碳氧化率確定”的專家解答。

燃煤的單位熱值含碳量沒有實測值的企業,將不分煤種,取本平臺提供的高限值33.56tC/TJ。碳氧化率沒有實測值的企業參考IPCC 燃燒的碳氧化率缺省值,取碳氧化率高限值100%。

標志著國家在核算方法上趨于嚴格的趨勢,并鼓勵企業開展元素碳實測工作的

政策導向。

3、2019年3月29日,生態環境部發布《碳

排放權交易管理暫行條例(征求意見稿)》對外公開征求意見。

暫行條例進一步規范碳排放權交易,要求管理權限“集中”,配額管理“協同”,市場逐步“放開”,履約周期“延長”,懲罰措施“明確”。

標志著碳排放管控舉措由政策層面上升為法律層面,立法層級提升至國務院立法工作計劃。

4、2019年5月28日,生態環境部發布《關于做好全國碳排放權交易市場發電行業重點排放單位名單和相關材料報送工作的通知(環辦氣候函〔2019〕528號)》。

要求各省級主管部門報告發電行業重點排放單位名單,做好配額分配、系統開戶和市場測試運行的準備工作,并啟動注冊登記系統和交易系統的開戶工作。

標志著全國碳市場基礎支撐系統建設進一步完善,為全國碳市場履約交易奠定架構基礎。

5、2019年9月25日,生態環境部發布《2019年發電行業重點排放單位(含自備電廠、熱電聯產)二氧化碳排放配額分配實施方案(試算版)說明》。

要求各省級主管部門組織開展配額試算,填報行政區域內發電行業各重點排放單位配額分配相關數據,并將配額試算結果于2019 年12 月6日前上報生態環境部對氣候變化司。

標志著全國碳市場技術規范體系進一步完善,為發電行業履約交易提供理論依據。

6、2019年10月23日,生態環境部舉辦“碳市場配額分配和管理系列培訓班”,歷時一個半月,在全國15個地市連續舉辦8期17場。

本次系列培訓班是全國碳市場正式啟動以來,最具規模和影響力的一次盛會,80余位各省生態環境廳負責人,190余位各市生態環境局負責人,30余家支撐單位,以及來自全國31個省、自治區、直轄市,超過2500余家發電行業的4400余學員參與到本次培訓。

標志著全國碳市場能力建設進一步完善,為發電行業開展實質性履約交易提供人才及經驗支持。

7、2019年12月2日,在西班牙馬德里舉辦了聯合國氣候變化框架公約第25次締約方大會(COP25)。

大會繼續推進《巴黎協定》第六條市場機制(國際碳市場)細則的談判進程,并在性別與氣候變化、損失與損害華沙國際機制的程序性成果、海洋與氣候變化以及長期全球目標的階段性評估等方面取得了一定進展。

“中國角”邊會上,我國分享了中國碳市場建設的近期成果,加快建立完善的制度體系,推進基礎設施建設,推動重點單位碳排放報告、核查和配額管理,進一步強化基礎能力建設。向世界展示了中國推動全國碳市場建設的堅定意志與強大執行力。

8、2019年12月16日,財政部發布《關于印發<碳排放權交易有關會計處理暫行規定>的通知(財會【2019】22號)》。

暫行規定明確了會計處理原則,新增了“1489碳排放權資產”科目,簡化了財務處理流程,并規定了財報列示和披露準則。為碳排放權交易有關會計處理提供了規范和參考,提高了碳會計信息的準確性與可比性。

標志著全國碳市場財務制度建設進一步完善,為全面開展履約交易提供財務規范保障。

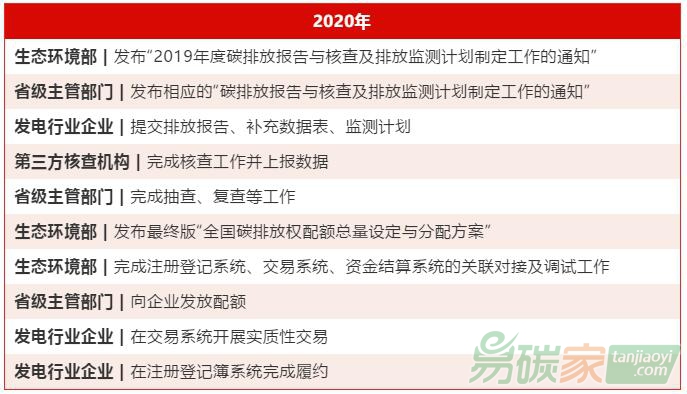

★ 2020年中國碳市場展望 ★

一、預計工作安排

(以上內容均為預測,具體以實際為準)

二、全國碳市場展望

全國碳市場,在經歷過2019年加速推進后,2020年進入啟動交易的最后沖刺。

中國作為一個負責任的大國,更加積極的參與到全球治理、打造人類命運共同體的責任擔當中,因此在全國碳市場建設方面有著堅定的意志和強大的執行力。

考慮到2019年12月馬德里氣候變化大會前全國碳市場建設有過一次急加速,在1個半月內完成了8期17場次的全國發電行業相關人員能力培訓。且在氣候變化大會結束后的幾天發布《碳排放權交易有關會計處理暫行規定》,明確會計處理原則。在2020年12月的格拉斯哥氣候變化大會前,我國有著極大的可能再次加速全國碳市場建設進展,即以更快的速度正式啟動全國碳市場,開展配額實質性交易,向世界展示中國速度與大國擔當。

交易在即的全國碳市場展望如下:

1、數據核算趨于嚴格

全國碳市場旨在運用經濟學手段促進

節能降碳,準確的數據采集是市場良好運行的基礎。

據統計,接近2/3的企業沒有開展元素碳實測工作,使用缺省值,然而,2019年生態環境部已將缺省值設置為最高限值。即鼓勵企業開展元素碳實測工作的政策導向,要求企業提高數據采集與管理能力,將更能準確反應排放實際的數據進行上報。另外,第三方核查前后的數據有超過9成的企業不一致,這不僅表明企業沒有足夠的方法和經驗去優化自身的數據信息,更反映出國家日益嚴格的數據核算要求與企業相對緩慢的

碳管理建設之間的矛盾。

2、交易價格更難預測

據試點地區碳市場交易經驗,初期配額價格波動明顯難以預測,全國碳市場交易開啟后預測難度更大。

交易初期,企業對政策解讀與理解差異較大,且作為蕓蕓交易中的個體,企業不具備廣泛獲取市場風向和交易傾向的能力,無法站在更高的市場維度制定交易策略。因此,企業對市場的預期不一,甚至會出現個別企業的“失策”交易而引起的整體價格走向變化。當眾多影響因素耦合,便形成初期交易市場的波蕩起伏。而全國碳市場參與企業數量遠多于任何的試點市場,則波動只會更甚,需要豐富的交易經驗與知識儲備才可應對。

3、企業間不對稱競爭

全國的碳市場交易,是一個“新手”與“老手”之間的不對稱競爭,馬太效應顯著。

一方面,絕大多數企業并未經歷試點碳市場的履約交易洗禮,缺乏實戰經驗,即使相同的企業經營狀況,相比試點地區發電企業,很難做出更具經驗的

碳交易策略,在交易市場上處于弱勢。另一方面,部分企業早先布局,健全完善了碳排放管理體系,有著完善的碳排放組織機構和責任部門,職責分工明確,工作流程規范,管理閉環;同等企業經營狀況下,在配額數據上便已占據優勢,不對稱競爭進一步擴大。然而,對已有相關經驗的試點地區企業亦不可掉以輕心,全國碳市場的政策不同于試點地區且瞬息萬變,策略不能全盤照搬,還需持續學習,跟緊形式。

2020年的全國碳市場,作為大國責任與擔當的載體,定會竭盡全力沖開正式交易的大門。

古人云,“先發制人,后發制于人”,愿發電行業的先行者在機遇與挑戰并存的2020年中,積極應對,搶占先機,運籌帷幄。