2018-11-14 14:30 來源: ERR能研微訊

近日國際能源署發布了《來自燃料燃燒的二氧化碳排放2018:回顧》報告,本公眾號對報告進行了翻譯并在此分享與大家,歡迎大家轉發擴散。

二氧化碳排放:回顧

一、近年來穩定的全球趨勢

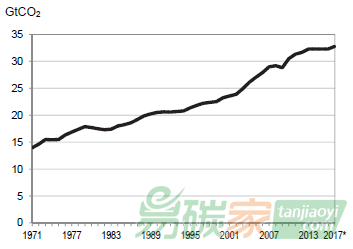

2016年,全球燃料燃燒產生的二氧化碳排放量為323.1億噸,與2015年的322.8億噸相近。排放量的數值是二十世紀七十年代的兩倍以上以來,自2000年以來二氧化碳排放量增長了40%,而二氧化碳排放量通常與經濟總量的增長相關。

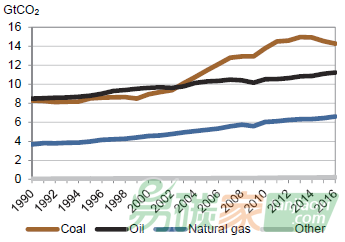

來自燃料燃燒的二氧化碳排放量:全球趨勢

在2013年,二氧化碳的排放量就超過了320億噸,此后三年,其排放量趨于穩定(2013-2016年);但是國際能源署的初步分析表明,2017年的排放量增長了約1.5%,該增長主要是由中國、印度和歐盟導致的。

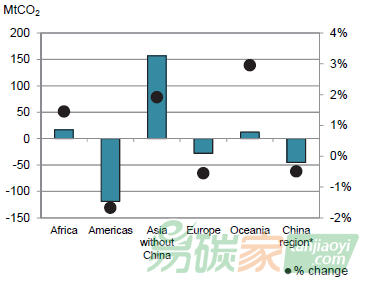

在2000~2013年期間,由于中國的二氧化碳排放量增長了近3倍,全球二氧化碳排放的年均增長率達到了2.6%。但是近年的統計數據表明,全球二氧化碳排放量的平穩主要受相反的區域趨勢影響。尤其是在2015~2016年期間:

在2013年開始的這種趨勢下,中國的二氧化碳排放量減少了約5000萬噸。

主要受印度、韓國和印尼的影響,亞洲其他國家的排放量仍保持2%的年均增長率。

近年來,美國減排1.2億噸(-2%),歐洲減排3000萬噸(-1%)。

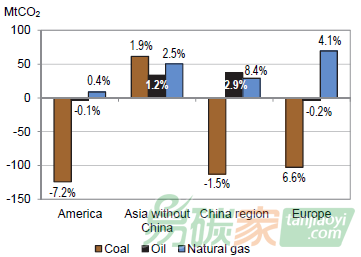

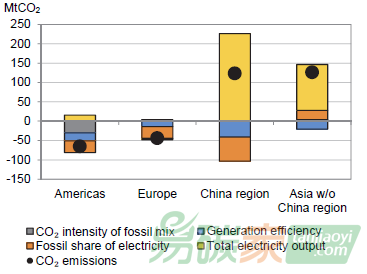

二氧化碳 按區域劃分:2016年變化

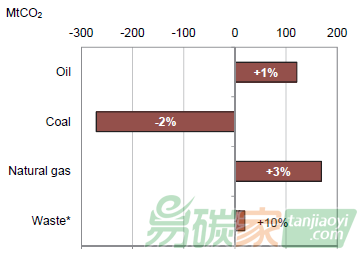

從來源來看,2016年的相反趨勢或許是一個亮點。用于運輸業的石油、用于發電的天然氣和供熱的排放量分別增加了1.2億噸和1.7億噸,而且各個區域沒有明顯的區別。同時,美國、歐洲和中國煤炭所排放的二氧化碳減少了2.7億噸,且三者的減排量相當,而僅有其他亞洲國家的排放量增加。

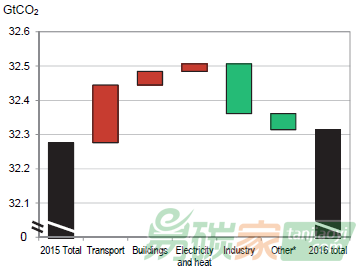

二氧化碳排放量 按來源:2016年變化

分部門來看,2016年工業部門的減排量(-2.3%)抵消了電力和供熱、運輸、建筑行業的增長。主要驅動因素是:

工業部門的煤炭消費量下降了5000萬噸油當量。

電力和供熱混合的提高以及化石能源發電的效率,限制了需求的增加,因而排放量有所增加。

與前一年一樣,2016年運輸部門的排放量增長了2%。

二氧化碳排放 按部門劃分:2016年變化

區域趨勢分化

隨著時間的推移,全球二氧化碳的排放受不同區域動態的影響。在2000年以前,二氧化碳排放量的增長主要是由附件一的國家和尤其是美國驅動。而最近,2000年以來,附件一的國家已經減少了其10%的排放量,而在該段時期,非附件一國家中的新興經濟體的排放量增長超過了2倍。

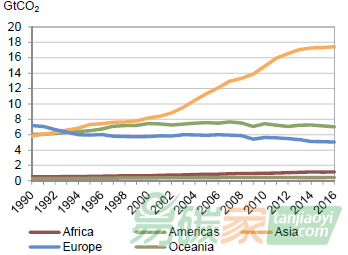

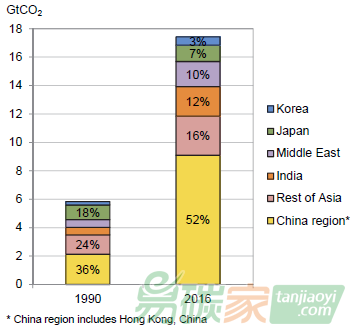

在21世紀早期,亞洲主導了全球的趨勢,2016年達到了174億噸的二氧化碳,是美國的2倍,是歐洲的3倍。在亞洲,2016年中國的排放占比超過了一半,其次是印度(12%)。

來自燃料燃燒的二氧化碳排放量 按區域劃分

來自燃料燃燒的二氧化碳排放量(亞洲)

在2000~2013年,中國排放量的年均增長率為8.5%,近三年來才相對穩定。而且,由于印度從2010年來,其年均增長率為5%,亞洲的排放量仍然繼續增長。日本在1990年是亞洲第二的排放來源,但是其占比從18%下降到了7%,雖然其2016年的排放量與1990年相近。自2000年來,該區域其他幾個國家的排放量也出現了大幅度的增長,韓國增長了36%,印尼增長了78%。隨著伊朗增長了80%,沙特增長了125%,中東地區的出現了尤為明顯的趨勢。

2000年來,歐洲排放量減少了近12%;英國減少了29%,法國減少了20%,意大利減少了23%,西班牙減少了14%,德國減少了10%。美國的排放量也大幅減少了16%,但是美洲的整體水平卻變化的很少,這主要是由于該地區的其他經濟體的排放水平提高了,如墨西哥增長了24%,巴西增長了43%。

與此同時,非洲仍然保持其較低的水平,盡管自1990年以來,其排放量翻了一番,但其2016年二氧化碳排放量在全球的占比仍為3.5%。2012年其排放量超過了10億噸,南非主導了這一增長,其2016年增長了36%。

大洋洲自1990年增長了53%,在2016年達到了4.37億噸,在全球總量中的占比為1.5%。

石油和天然氣的排放量增長,而煤炭的排放量減少,但其仍是第一大排放來源

2016年,全球能源的排放強度(二氧化碳量/一次能源供應總量)為2.4噸二氧化碳/噸油當量,與1990年的水平相當。二氧化碳的平均排放強度通常由一次能源供應總量中各來源的權重所驅動。

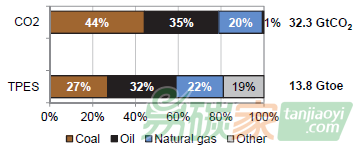

一次能源供應總量和二氧化碳排放量 2016

2016年的一次能源供應總量中,81%是化石能源,與1990年的水平相當。在該時期,煤炭和石油在一次能源供應總量中的占比為60%,而其二氧化碳的排放量占比達到了80%。天然氣在一次能源供應總量中的占比仍為20%。

2016年,煤炭是第二大能源來源,其占比為27%,但是由于其較大的碳強度,它是全球排放最大的來源,占比達到44%。

來自煤炭的排放主要由中國驅動,在2000年到2013年間,較其他化石燃料,煤炭的排放量出現了明顯的增長,年均達到了4%;隨后在2013到2016年,其年均減少1.5%。而石油和天然氣的排放量隨時間的增長較為一致,且在2013年后繼續增長,在近三年來分別增長了4%和5%,尤其是在亞洲和美洲。這主要是由于運輸部門石油和電力部門天然氣需求的增長。

二氧化碳排放量 按來源劃分

2016年,隨著美國、中國和歐洲的減少,全球煤炭產生的二氧化碳排放量減少了近3億噸,包括英國減少了49%,西班牙和意大利減少了11%,美國減少了7%,德國減少了5%,中國減少了1.5%(相當于超過1.1億噸)。但是亞洲幾個國家的煤炭二氧化碳排放量出現了增長:印尼增長了6%,菲律賓增長了13%,印度增長了1%。

二氧化碳排放量 按來源劃分:在選定區域2016年變化

2016年,所有地區天然氣的排放量都出現了增長,增量達1.7億噸,石油的排放量增長了1%左右,增量達1.2億噸,這主要受亞洲地區國家的驅動。

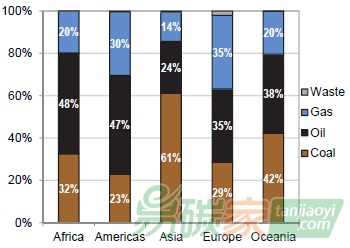

2016年,亞洲煤炭所產生的二氧化碳排放占比達到了60%;而美國和非洲的占比接近一半。在歐洲,煤炭、石油和天然氣的占比相近。

二氧化碳排放量 按來源劃分:選定區域 2016年

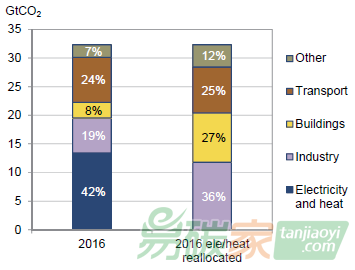

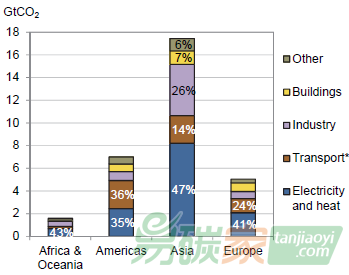

電力和供熱仍然是主要的排放部門

2016年,最大的排放部門是電力和供熱,在全球排放的占比達到了42%;比1990年的占比高了5個百分點。除去電力和供熱部門的排放量,工業部門是最大的排放部門,占比為36%,排放量為120億噸。其次是建筑部門,由于其與電力的強關聯性,其占比已經從8%增長到了27%。隨后是運輸部門,并受電力排放的影響較小。

全球二氧化碳排放量 按部門 2016

2016年,全球近1/4的排放量來源于亞洲地區的電力和供熱,這幾乎與歐洲(包括俄羅斯)、非洲和大洋洲的排放總量相當。亞洲地區電力和供熱造成的二氧化碳排放量在全球排放量中的占比超過了60%,工業部門超過了70%。

二氧化碳排放量 按部門劃分:選定區域 2016年

除去電力和供熱部門,2016年亞洲的工業部門排放占比接近一半,達到了85億噸。而美洲地區運輸部門則是最大的排放部門,在總排放量中的占比達到了36%,其在巴西的占比達到了48%。歐洲的建筑部門占比達到了37%,排放量為18億噸。

二氧化碳排放量 按部門劃分:選定區域 2016年

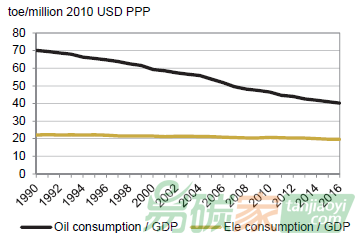

電力需求的強力增長低效了能源結構和效率的提高

在全球而言,電力消費量較1990年而言已經翻番,在2016年達到了25萬億千瓦時。在相同的經濟強度下,電力消費與GDP的比值每年下降0.5個百分點,而石油強度年均下降2.4%,這就表明其與經濟產生了強烈的解耦。

石油和電力強度

就部門而言,工業和建筑部門的電力消費較1990年翻了一番,但是其石油消費水平保持相當。但是,2014年石油消費量為44億噸油當量,比電力多了2倍有余。

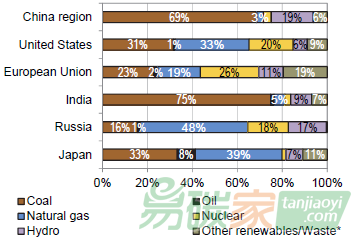

2016年,最大的6個電力生產國生產了總發電量的70%,但是也造成了73%的排放。

由于中國和印度煤炭產生的電力占比為69%和75%,二者共同排放了40%的全球發電二氧化碳排放,排放量達到了122億噸,而美國、歐洲、俄羅斯和日本共同占比僅為32%。天然氣主導了俄羅斯的能源結構,其也是日本和美國能源結構的重要組成部分;天然氣在中國和印度的占比依然很低,其占比小于5個百分點。

選定國家的發電量 按來源劃分 2016

所有主要生產國的可再生能源電力超過了15%,尤其是在歐盟和中國。除去水電,可再生電力占總發電量的8%左右,而且區域間存在很大的差異性。

2016年,核能貢獻了主要生產國12%的發電量,貢獻了全球10%的發電量。

在2010年到2016年間,全球發電量增長了16%,增量達3.5萬億千瓦時,而由于化石燃料發電效率的增長和可再生能源發電的增加,其排放量僅增長了7%。

中國可再生能源在其能源結構中的占比提高了34%,其化石燃料發電效率增長了7%,這就低效了其達到47%的需求的增長,因此其排放量增長了23%,在2010年到2016年間增量為7.3億噸。

電力二氧化碳排放的驅動因素:2010-16年度變化

在美洲和歐洲,在電力需求相對穩定的情況下,相同的提升造成了整體的減排。

在亞洲其他國家,幾個主要國家發電造成的二氧化碳排放有所增長:例如在日本,盡管電力需求保持基本平穩,但是在福島危機后,化石燃料發電增長了超過80%;在印度和韓國,其能源結構保持穩定,但其需求增長了500太瓦時和60太瓦時。

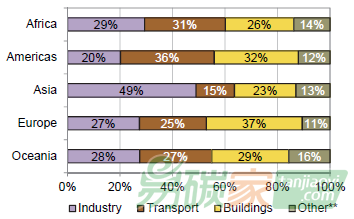

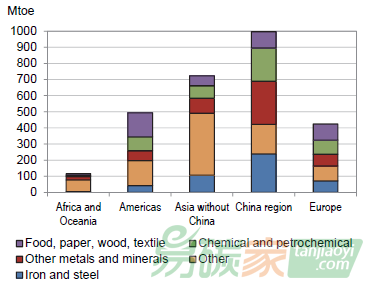

工業部門近3/4的排放量來自亞洲

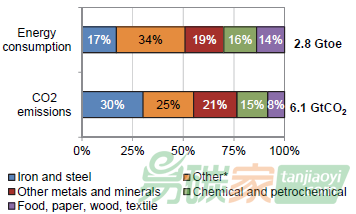

2016年,工業部門的排放量總計超過了60億噸,占全球總排放量的19%。金屬和礦物在工業能源消費中的占比超過了1/3,其排放量占比超過了一半—因為其余煤炭的關聯性很強。在2000年到2016年間,鋼鐵部門的能源消費增長了80%,增量為2億噸油當量,其排放量也幾乎翻番,達到18億噸。

工業:消費和二氧化碳排放,2016

就各區域而言,美洲和歐洲的工業部門能源消費量出現了下降(分別為8%和13%),而亞洲則增長超過了1倍。2016年,中國自身的消費量達到了10億噸油當量,與歐洲、美洲、大洋洲以及非洲的工業部門消費總量相當。

選定區域的工業消費 按部門劃分,2016

在金屬和礦物部門,中國和印度的消費量在全球的占比達到了60%,產生了近22億噸的二氧化碳排放。

各地區化學和石化部門的消費量則相對均勻,美洲地區在全球食品工業消費中的占比超過了1/3,在造紙業超過了1/2。在歐洲,次級部門的占比相對穩定,為15%左右。

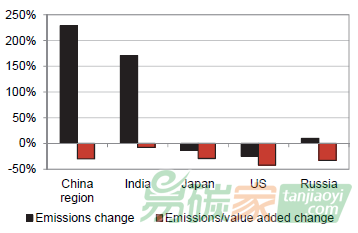

在2000年到2015年間,全球工業排放量增長了近24億噸,但是其整體強度卻下降了3%,其中峰值出現在2011年。

在2000年到2015年間,中國工業部門的排放量增長超過了3倍,這主要受鋼鐵部門增長了9億噸排放的推動,但是單位工業增加值所產生的二氧化碳排放量卻下降了30%。

最大工業排放國的排放和強度:2000-2015年變化

與此同時,印度工業部門的排放增長了3.2億噸,其強度下降了7%。美國和日本工業排放出現了下降(分別為1.4億噸和3000萬噸),其價值的增長導致了強度下降了40%和30%。

運輸部門增長迅速

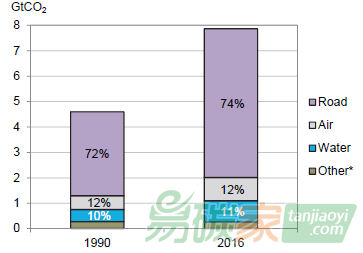

全球來看,2016年運輸部門占全球總排放量的1/4,排放量達到了80億噸,比1990年高了71%。最高的絕對增量出現在公路運輸方面,達到了25億噸,但是相對而言燃料增長最多,而航運增長了84%,空運增長了115%。公路運輸的排放占比增長了2個百分點,達到了74%,而空運和水運保持不變。

全球運輸二氧化碳排放量 按二級部門劃分

美洲地區歷史上運輸部門的排放水平高于其他地區,并且近年仍然繼續增長,雖然增速出現下降。自1990年來,美國運輸部門的排放量占美洲地區的2/3以上,但是其占比一直在下降。2016年,巴西的占比達到了8%,其排放量較1990年來增長了1倍以上。

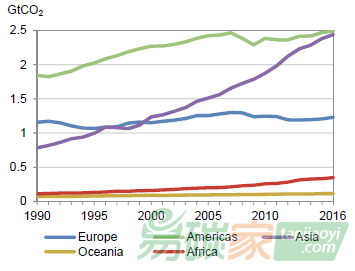

交通二氧化碳排放 按區域劃分

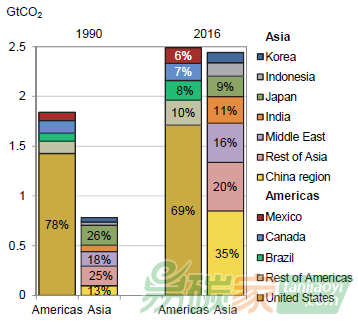

交通二氧化碳排放—在美洲和亞洲選定國家

2016年,亞洲也達到了與美洲相當的水平(達到了25億噸左右),而其1990年的排放量僅為美洲地區的一半,其年增長率比美洲地區高5倍。2016年,中國的運輸部門排放量為8億噸,僅為美國的一半,其在亞洲的占比為35%。2016年,印度運輸部門的二氧化碳排放量在亞洲地區的占比為11%,而日本為9%,較1990年下降了15個百分點。

2016年,歐洲運輸部門的排放量較1990年增長了6%,2012年到2016年年均增長率為0.5%。而2016年非洲的運輸部門排放量是1990年的3倍,其排放量仍然低于4億噸。與此同時,大洋洲的排放量增長了60%,達到了10.15億噸。

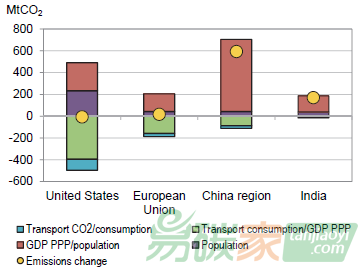

在2000年到2016年間,中國的運輸部門的排放量增長為全球首位,與GDP的增長緊密關聯。自2000年來,人均GDP 9%的年均增長驅動了6億噸二氧化碳排放的增長。

選定國家交通二氧化碳的驅動因素 2000-2016

二、能源是二氧化碳排放的主要驅動力

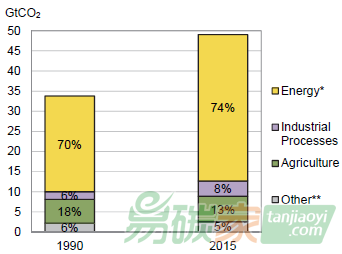

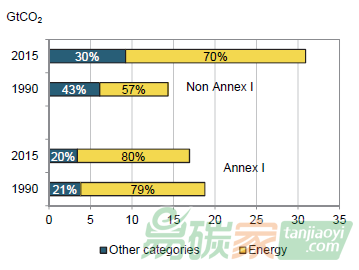

受燃料燃燒排放的二氧化碳驅動,能源相關的溫室氣體排放增長了126億噸,同時作為溫室氣體排放的一部分,從1990年到2015年,其他來源(工業流程、農業及其他)的溫室氣體排放共增長了27億噸。

全球人為溫室氣體排放

能源相關的溫室氣體排放在總量中占比的增長主要是因為非附件一國家能源消費量的增長,2015年,能源相關的溫室氣體排放量在總量中的占比從57%增長到了70%。

溫室氣體排放—能源和其他來源

與此同時,附件一國家的溫室氣體減排量達到了10%左右,超過了能源和其他來源。

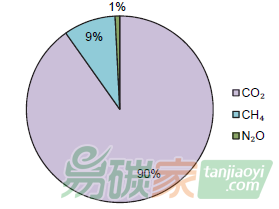

90%能源相關的排放主要受碳氧化物的驅動,二氧化碳是能源部分溫室氣體排放的最大來源。

能源排放 按來源劃分

2015年,燃料燃燒所產生的二氧化碳排放在溫室氣體排放中的占比超過了2/3,較1990年高了4個百分點。因此,它們仍然是抑制氣候變化爭辯的核心,并代表在更廣泛的政治議程中亟需處理的主要問題之一。