歐盟排放交易體系(European Union Emissions Trading Scheme, EU ETS)于2005年1月1日起正式運行。該體系以《京都議定書》框架下的“碳排放權(quán)交易機制”為核心原則,制定歐盟2003年37號令(Directive2003/37/EC)作為法律框架,是全球范圍內(nèi)規(guī)模最大的跨國家、跨行業(yè)的排放交易體系,其交易總量占全球碳排放配額交易總量的80%左右,在世界碳交易市場中具有示范作用。

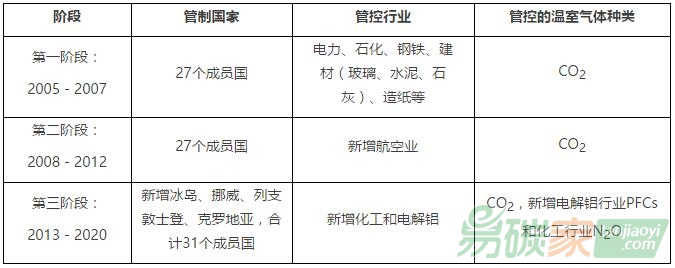

歐盟排放交易體系分為三個階段:第一階段為2005-2007年,為實踐摸索和經(jīng)驗積累階段,為京都議定書的第一承諾期做準備,主要目標是進行基礎(chǔ)設(shè)施方面的能力建設(shè),同時實現(xiàn)大幅度

減排;第二階段為2008-2012年,第二階段與為期五年的京都議定書承諾期重合;第三階段為2013-2020年。

(1)減排目標

歐盟總體減排目標為到2020年在1990年的基礎(chǔ)上降低20%(或低于2005年水平的13%)。為貫徹落實這一目標,歐盟排放交易制度將納入設(shè)施的排放目標定為到2020年低于2005年水平的21%,即覆蓋排放設(shè)施的最大排放量估計為177.7億噸二氧化碳當量。其中,歐盟排放交易體系的階段減排目標是2012年排放量在1990年的基礎(chǔ)上下降8%。

(2)總量設(shè)置

歐盟排放交易體系第一階段的總量上限約為22.99億噸/年,第二階段的總量上限約為20.81億噸/年。由于前兩階段存在明顯的配額超發(fā)情況,歐盟在第三階段采納了《改進和擴大溫室氣體排放交易體系的建議書》,取消成員國自行定量的國家分配計劃,取而代之的是歐盟委員會在歐盟范圍內(nèi)統(tǒng)一進行的排放總量限制。為滿足在2020年之前在1990年的排放水平上減排20%的減排目標,歐盟委員會逐年降低配額總量,即從2013年的20.39億噸/年削減至2020年的17.2億噸/年,其年均下降幅度為1.74%。

(3)覆蓋范圍

歐盟排放交易體系覆蓋了歐盟二氧化碳總排放的50%和所有溫室氣體排放的40%。覆蓋對象直接針對排放設(shè)施,包括超過11,000個發(fā)電站和廠房,包含電站、煉油廠、海上平臺,以及

鋼鐵、

水泥、石灰、紙張、

玻璃、

陶瓷和化學(xué)物質(zhì)生產(chǎn)行業(yè)。歐盟還根據(jù)包含設(shè)施的燃燒能力,將一些機構(gòu),如大學(xué)和醫(yī)院,納入排放交易。飛往或飛離歐洲機場的航班的二氧化碳排放也于2012年起被納入歐盟排放交易體系。

2005年有25個成員國參與歐盟排放交易體系,隨后每階段逐步增加。截至2015年,包括新加入的歐盟成員國克羅地亞,共計31個國家納入歐盟排放交易體系(見下表)

EU-ETS三階段覆蓋范圍變化概述

第一、二階段的管控單位為年排放量超過1萬噸的各類技術(shù)生產(chǎn)設(shè)施,同時也包括額定熱值超過2MW的計數(shù)單位。在第三階段,為優(yōu)化覆蓋范圍,實現(xiàn)單位減排量的分攤管理成本最小化,歐盟委員會規(guī)定各成員國內(nèi)年排放少于2.5萬噸的小型設(shè)施或額定熱值在3MW以下的技術(shù)單位都被排除,不再作為EU ETS的管控設(shè)施,但

航空業(yè)的航線排放計算仍維持年排放量1萬噸排放的納入標準。

為了盡快開展排放交易實踐,歐盟委員會在第一、二階段中只將二氧化碳排放納入管控,這一方面是因為基于已有的數(shù)據(jù)監(jiān)測、核證和報告體系,二氧化碳排放量的數(shù)據(jù)收集基礎(chǔ)較好;另一方面也是考慮到《聯(lián)合國氣候變化框架公約》所規(guī)定的其他5種溫室氣體對歐洲溫室氣體排放總量的貢獻不足20%。從2013年開始,歐盟將硝酸、己二酸、乙醛酸生產(chǎn)中產(chǎn)生的氧化亞氮(N2O)和電解鋁行業(yè)產(chǎn)生的全氟化碳(PFCs)納入管制。全部6種類溫室氣體的捕集、

運輸和地址封存也被涵蓋進入該體系。

本文節(jié)選自《中國碳排放權(quán)交易實務(wù)》,孟早明 葛興安等編著,化學(xué)工業(yè)出版社)