歷史排放數據說明減排任務的安排要公平

根據現有已提交的國家自主貢獻文件(IDCS)中的

減排預測,是無法完成巴黎氣候大會預定的減排目標。全球各國尤其是主要排放大國,是不是會提高減排目標,加大減排力度滿足氣候大會預定的目標呢?各國尤其是發達國家與發展中、最不發達國家如何分配減排任務才能在保證公平、共同但有區別的責任下完成減排目標呢?

回答以上

問題前,必須明確造成問題的原因,即明確各國歷史溫室氣體排放量和經濟、人口的等基礎數據。

圖1.全球各國歷年溫室氣體排放量占世界總排放量比例情況圖

圖2.14個排放大國和歐盟的排放量占比圖

根據歐盟聯合研究中心排放數據:如果以世界溫室氣體總體排放量為100%(不考慮每年總量的變化),發展中國家所占世界總體排放量比例(即排放量占比)從1990年到2013年的增長十分迅速。而同時期歐美各發達國家排放量占比在不斷減少。經過數據分析發現,中印兩國的排放量占比的增長恰好等于歐盟、美國和俄羅斯排放量占比的降低量。其他10國中的發達國家排放量占比有所下降,發展中國家排放量占比略有上升,但總體上其他10國中各國排放量占比變化不大。

但是,僅僅根據各國排放量或者排放量占比來討論其未來的減排任務又必將違背巴黎氣候大會的公平、共同但有區別責任的目標,且又有可能影響糧食生產的安全和分配以及可持續發展的目標。因此,考慮未來減排任務時,除了減緩溫室氣體排放量外,同樣也應該考慮各國經濟發展狀況、人口、可持續發展程度、地區減緩和適應氣候變化的能力等。

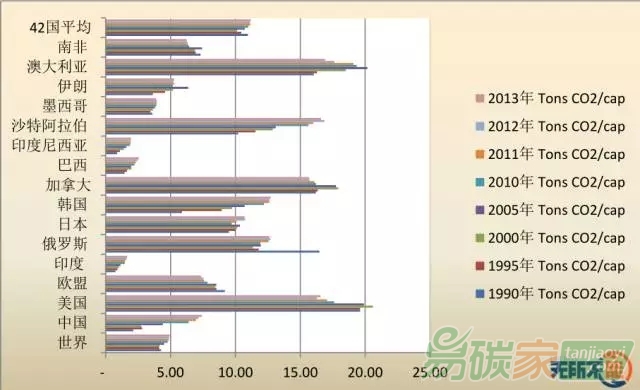

首先,分析一下溫室氣體排放與人口的關系,如下圖3所示,在世界主要的14個排放國家和歐盟中,大部分發展中國家的人均排放量在1990年-2013年間低于世界水平,而全部發達國的人均排放量在1990年-2013年間均超過了世界人均排放水平。且占全球排放81%左右的14國+歐盟的總體人均排放量始終是世界人均排放水平的2倍以上。同時,還發現在14國+歐盟中大部分發展中國家的人均排放量在過去20多年都在增長,尤其中國在過去20多年中的人均排放量快速增長,人均排放量由1990年世界人均排放水平的一半,2013年增長至世界人均排放水平的150%以上,且超過了歐盟的人均排放水平,但也僅僅超過了發達國家中歐盟人均排放水平。大部分發達國家的人均排放量在過去23年中處于波動但總體趨勢為緩慢降低的狀態,尤其是2005年京都議定書之后,發達國的整體人均排放趨勢是降低的。但是不容樂觀的是,無論是14國+歐盟的整體人均排放水平還是世界人均排放水平在過去23年一直處于上升趨勢狀態。

如果以世界人均排放量為排放基準線,制定2030年的減排,發達國如美國、澳大利亞、加拿大的減排任務巨大,至少要減少現有排放量的2/3,而發展中國家如中國、韓國和沙特阿拉伯需要至少減排現有排放量的1/3。14排放國+歐盟從整體上也要減少現有排放量的50%。這樣的減排任務雖然能滿足巴黎大會將溫度控制在工業革命前不上升2℃的目標,但是,必將脫離經濟發展而無法得到執行。

圖3.1990年-2013年世界上主要排放國和世界人均排放量

單位實際GDP排放是研究溫室氣體排放和經濟發展水平的最直接的數據,然而,這一數據必須選取基準年份和利用不同年份之間CPI的數值來推導。圖4中的數據選取了以2010年為基準的實際GDP數據。然后利用各國單位實際GDP排放值與世界平均水平進行對比,利用差值做出各國在1990年-2013年間單位實際GDP溫室氣體排放與世界平均實際單位GDP排放水平差對比圖。在過去23年中,世界上主要排放國家除了中東國家如沙特阿拉伯和伊朗,所有國家單位GDP排放都在降低,尤其是金磚五國中的中、印、俄、南非4國單位GDP排放降速飛快。圖4中表明發達國單位GDP的排放都低于世界水平,而發展中國家僅僅巴西和墨西哥的單位GDP排放低于世界水平。其他發展中國家都高于世界水平,尤其是中國單位GDP排放遠高于世界平均水平,比世界平均水平高出的1倍多。

圖4,各國在1990年-2013年間單位實際GDP溫室氣體排放與世界平均排放水平差對比圖

圖4表明中國、印度、俄羅斯、伊朗、南非等單位GDP排放高的國家,其經濟發展嚴重依賴于高耗能、高排放行業的發展,雖然,近些年來,單位GDP排放大幅降低,但是在未來制定或者提高減排目標時應從降低單位GDP排放強度入手。中國雖然在這方面做的很好,然而到2020年和2030年,中國即使完成設定的單位GDP二氧化

碳排放分別降低40-45%和60-65%,可仍然遠高于世界平均水平。因此,在各國被要求提高減排任務完成巴黎大會目標時,中國的目標可能仍然面臨著巨大的壓力。

無論是人均溫室氣體排放,還是單位實際GDP排放,如果僅僅以此來制定減排任務完成巴黎氣候大會2℃的目標,顯然也不能全面考慮到公平、共同但有區別的責任。為了更好的衡量在制定減排任務時各國的壓力和能力,再來分析一下世界各國人均生產單位GDP(2011年基礎上按照各國購買力計算的GDP)產生的溫室氣體排放量,如圖5所示。

圖5.全球各國在不同歷史時期內人均每產生1000$GDPvi(2011年基礎上購買力GDP)的產生的溫室氣體排放與同時期世界平均水平的差對比圖

圖5是通過對14國+歐盟各國中人均生產單位GDP(購買力)產生的排放跟世界水平進行比較,然后利用之間的差值繪制而成的。圖中表述的情景和圖4中的情景類似,中國、印度、俄羅斯、南非的人均單位GDP排放高于世界水平,而發達國家人均單位GDP排放低于世界水平。從1990年-2013年,中國的人均GDP排放水平迅速下降。到2013年已經接近世界水平。歐美、日本、加拿大和澳大利益等發達國家人均單位GDP雖然一直遠低于世界平均水平,但是20多年來跟世界水平相比沒有多大變化。

如果以世界人均購買力GDP排放為基準(即每人創造多少財富或帶來生活需要的購買力就可以有多少溫室氣體排放)來制定和提高未來減排任務,滿足巴黎氣候大會的目標時,雖然從字面上的意思感覺是公允的,但是,忽略了人的差異,包括受教育程度、年齡、性別、健康狀況、宗教信仰等。而且發達國家也就不用減排了。顯然是不合理的,也違背巴黎氣候大會減排宗旨。

經過以上分析和這些年氣候大會進展情況來看,合理的制定氣候減排目標也只有各國在充分了解自己經濟、人口、環境等狀況下,制定適合自己國家的減排目標,即各國的國家自主貢獻文件(INDCs),才能體現出公平、共同但有區別的責任。

圖6,14個主要排放國+歐盟自主貢獻文件摘要

圖6為14國+歐盟提交的減排目標的摘要和測算,現在只有中東兩個國家沙特和伊朗沒有提交國家自主貢獻文件。各國提交的文件(特別是減排方面)是按照國家自主貢獻文件指南來分類的,基本分成三類:

1.總量減排的國家;

2.以某一基準年單位GDP排放強度來減排的國家;

3.BAU模式下減排的國家(即以通常商業模式(businessAsUsual)發展下估算未來某年排放量,在此排放量上減排的國家)。

由于指南是非強制性的,因此,從目前提交的國家自主貢獻文件來看,內容是五花八門的。從減排效果上來看,即使承諾單位GDP排放強度降低的國家和BAU減排的國家的排放總量不增加,總量減排的國家最高減排目標也僅僅相當于在2010年世界總排放量的基礎上減排14.40%。肯定是完不成巴黎氣候大會的既定目標。

無法找到一個合理又合情的數值作為基準減排參照數值,各國提交的國家自主貢獻文件又無法完成設定的目標,巴黎氣候大會還能成功嗎?先來看看各國是如何博弈的。