碳交易的背景

經濟的發展帶來了日益嚴重的環境

問題,然而資源環境的外部性使得本該由企業承擔的環境成本主要由社會承擔。而羅納德·科斯(Ronald Coase)提出了通過

市場機制解決了環境成本的外部性問題的方法,即科斯定理:只要財產權是明確的,并且交易成本為零或者很小,那么,無論在開始時將財產權賦予誰,市場均衡的最終結果都是有效率地實現資源的最優配置。根據科斯定理,既然治理溫室氣體會給企業造成成本差異,那么溫室氣體

排放權也可以作為一種產權進行交換,而

碳排放權交易市場稱為

碳市場(Carbon Market)。

碳交易的產生與《京都議定書》密不可分。1992年5月9日,聯合國政府間氣候變化專門委員會通過了《聯合國氣候變化框架公約》。1997年12月在日本京都通過了《公約》的第一個附加協議——《京都議定書》(Kyoto Protocol,以下簡稱議定書)。這項從2005年2月16日正式生效的協議是人類歷史上首次以

法規形式限制溫室氣體排放。

議定書在“共同但有區別的責任”原則上,規定發達國家(附件一締約國)和發展中國家(非附件一締約國)共同應對氣候變化,但發達國家有強制

減排義務,而發展中國家則自愿減排。

同時,各國減排成本不一形成碳資產價差,使得交易成為可能。發達國家較高的能效和較清潔的能源結構增加其本國減排的難度及成本,而發展中國家較低的能效基礎賦予其更為充足的減排空間和相對低廉的減排成本。因此,那些自身能源需求量大、

碳減排成本高的發達國家,愿意通過購買碳減排成本低的國家的減排量降低自己的履約成本,從而形成碳交易市場。

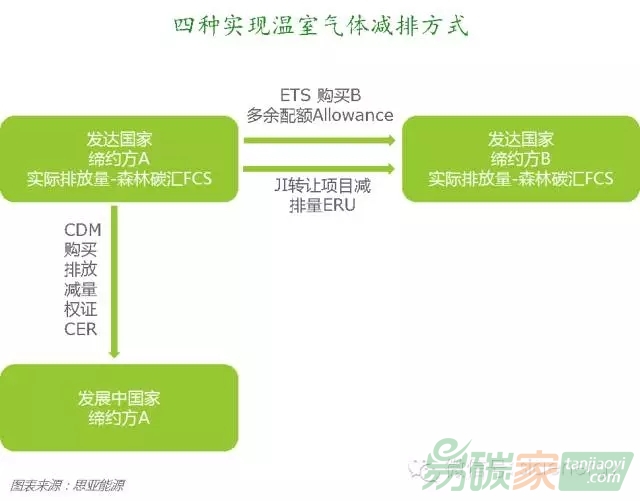

基于上述碳市場的經濟原理,議定書規定了以下四種實現溫室氣體減排目標的方式:

1. 森林固碳(Forest Carbon Sequestration,FCS)。由于溫室氣體排放量的計算為“凈排放量”,即本國實際排放量扣減森林吸收的二氧化碳量。因此,締約國可通過擴大森林面積創造更多森林制氧固碳減排。

2. 排放貿易機制(Emissions Trade Scheme,ETS),即兩個發達國家之間的排放配額買賣。未能完成減排任務的國家付費從超額完成任務的國家買進其多余的配額履約。

3. 清潔發展機制(Clean Development Mechanism,

CDM),即發展中國家與發達國家之間的項目減排交易。由于前述碳減排在各國成本不同的原因,發展中國家在可持續發展的前提下自愿減排,并通過清潔發展機制項目獲得減排量。項目的減排量在取得“排放減量權證” (Certified Emissions Reduction,CER);后,可在清潔發展機制登記處轉讓減量權(CER)。通常,這類“排放減量權證”因其相對低的減排成本形成低于碳排放額度的價格,從而降低發達國家的履約成本。

4. 聯合履約機制(Joint Implementation,JI),即兩個發達國家之間的項目減排量轉讓合作機制。減排成本較高的發達國家通過該機制在減排成本較低的發達國家實施溫室氣體減排項目。項目活動產生的減排量通過“減排單位”(Emission Reduction Unit,ERU)認真后可用于項目投資國履行其溫室氣體的減排承諾。同時項目實施國通過項目獲得相應資金或有益于環境的先進技術,從而促進本國的低碳發展。