● 起點:從1992年各國在巴西里約熱內盧簽署第一份《聯合國氣候變化框架公約》開始,世界各國為了共同應對氣候變化已經進行了長達20多年的談判。

● 目標:11月底在巴黎舉行的是《聯合國氣候變化框架公約》第21次締約方大會,這次大會望達成一個適用于所有締約方、具有法律效力的協議。

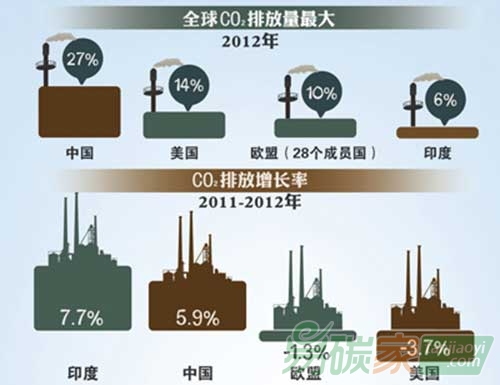

● 分歧:發展中國家認為,發達國家在歷史上大量排放了溫室氣體,因而應當承擔更多的責任;發達國家則認為,發展中國家目前階段排放的溫室氣體更多,在

減排上應該做得更多。

離巴黎氣候大會召開整一個月之時,法國氣候談判首席代表蒂比亞納(Laurence Tubiana)向外界透露了一個有些糟糕的消息,“剛剛結束的波恩氣候磋商,各國達成了一份極不完善的協議草案,草案很長,文本有51頁,而且有些還相互矛盾,各方達成妥協的空間不足。”

對于志在11月30日達成新的氣候協議框架的聯合國來說,這是一個壞消息。

今年恰逢聯合國成立70周年,眼下的聯合國在處理國家政治、經濟事務上,總顯得力不從心。但在氣候談判上,還能一呼百應,只是一個氣候公約已經談了23年了,今年能夠有所斬獲嗎?難道又要像六年前的哥本哈根氣候大會那樣無功而返嗎?

就目前草案文本,《聯合國氣候變化框架公約》執行秘書長Christiana Figueres女士說,好的方面是,文本內容平衡且大膽;壞的方面是,文本內容不簡潔不清晰。

無論怎樣,法國上下為了迎接氣候大會的召開已經忙乎起來。

“有超過3000人在近五個星期內不論早晚輪流倒班工作,每天有60多輛卡車進出,需要鋪設1000多公里長的電纜工程。”由于舉辦地選在法國布歇爾機場,因此需要搭建面積為80000平方米的臨時建筑。

不出意外,屆時巴黎將盛況空前。只是每個人心中都有一個巨大的疑問:“發達國家和發展中國家應如何理解‘共同但有區別的責任’原則呢?”

減排責任:各說各話

六年前的哥本哈根氣候大會最終并未全面達到預期,究其原因,在于發達國家和發展中國家對減排責任及資金安排的分歧難以彌合。今年的巴黎氣候大會是否會重蹈覆轍?可以肯定的是,

碳排放與一國的發展息息相關。當發展權被拿上談判桌時,沒有人愿意輕易讓步

為了當好“東道主”,法國外長法比尤斯向世界各國首腦邀約,“已經收到了80個國家元首和政府首腦的與會答復,其中包括美國、中國、印度、南非、巴西和加拿大等,歐洲領導人也將出。”

簡而言之,巴黎氣候大會的核心就是抑制或控制碳排放,即完成哥本哈根大會提出的目標。繼《聯合國氣候變化框架公約》、《京都議定書》后,達成一項抑制全球氣候變暖、具有約束力的多邊協定,確保地球升溫不超過工業革命前2攝氏度。

巴黎大會想做的,其實在2009年那次備受矚目和爭議的哥本哈根大會中都已涉及。事實上《哥本哈根協議》維護了“共同但有區別的責任”原則(Common But Differentiated Responsibilities,簡稱CBDR),就發達國家實行強制減排和發展中國家采取自主減緩行動做出了安排,并就全球長期目標、資金和技術支持、透明度等難點問題達成共識。

但六年前的哥本哈根氣候大會最終并未全面達到預期,并導致全球氣候治理在很長一段時間內進展緩慢。今年11月即將舉行的巴黎氣候大會就一定會成功嗎?

發展中國家則認為,在減排方面,盡管所有國家都應提交減排目標,但發達國家在工業化歷史上大量排放了溫室氣體,因而應當承擔更多的責任,在全經濟領域進行絕對量減排。而發展中國家可以進行多樣化減排行動,且行動力度取決于自身發展需要及發達國家提供資金、技術和能力建設支持的情況。

另一個障礙是資金問題。在2009年的哥本哈根氣候大會上,“綠色氣候基金”被第一次提出。這一基金的構想是,發達國家在2020年前每年拿出1000億美元,幫助發展中國家應對氣候變化。但發達國家目前還沒有履行自己的承諾。

經濟合作與發展組織(OECD)此前的一份報告顯示,在2013-2014年度,綠色氣候基金籌集的金額為620億美元。受到氣候變化影響的國家要求從2020年以后獲得更大的援助,不過發達國家受制于自己國內的經濟困境,可能很難滿足這些進一步的請求。

在資金籌措的方式上,一些發達國家提出不希望確定每年具體的注資數字,且注資主體不一定是公共部門,也可來自私營部門。同時,發展中國家也可以承擔提供資金的義務。

發展中國家代表對此尤其憤怒,指出發達國家必須在2020年實現每年對綠色氣候基金注資1000億美元的承諾,同時在這一基礎之上,要定期提高支持發展中國家的資金規模,且出資主體必須是公共部門。

無論是減排還是資金問題,都反映了不同國家對現實的考慮。

對于歐洲而言,他們最擔憂的是低碳經濟能否競爭過那些保留傳統能源的國家?法國駐加拿大大使郁白(Nicolas Chapuis)指出,英國和法國已積極行動,成為推動綠色經濟發展的先驅——英國計劃在2050年前減排80%,并成立了一個政府支持的綠色投資銀行;法國計劃在同期減排75%,能源消耗減少一半。英法已經分別成為綠色產品和服務出口的第六大和第七大國家。

法國清晰地意識到,要維持并擴大這一綠色經濟發展的紅利,必須要有一個堅實的應對氣候變化的全球性框架。“我們很容易理解為什么:如果一個國家決定單槍匹馬地走適應氣候變化的低碳經濟之路,它將承受來自保留化石能源高碳模式國家的不公平競爭。”法比尤斯說道。

而對于發展中國家而言,其經濟水平尚不足以大量使用高成本的清潔能源。印度是全球第三大碳排放國,僅次于中國和美國。一直以來,印度對氣候變化的態度始終曖昧,堅持依賴燃煤發電。印度總理莫迪也一再重申,印度不會接受限制其發展的任何氣候協議。“印度是一個主權國家,在減少溫室氣體排放問題上不會受到來自任何人或任何國家的壓力。”

碳排放與一國的能源結構密切相關,而能源結構決定了國家未來的發展道路。當發展權被拿上談判桌討論時,沒有一個國家會輕易讓步。